vendredi 17 septembre 2010 à 21h

vendredi 17 septembre 2010 à 21h

Bright Star

de Jane Campion

avec Abbie Cornish, Ben Wishaw, Kerry Fox et Paul Schneider

Etats-Unis | Grande-Bretagne | Australie

Drame romanesque | 2009 | 1h59 | VOST

Sortie française le 22 juillet 2009

Londres, 1818. Un jeune poète anglais de 23 ans, John Keats, et sa voisine Fanny Brawne entament une liaison amoureuse secrète. Pourtant, les premiers contacts entre les deux jeunes gens sont assez froids. C’est la maladie du jeune frère de John qui va les rapprocher…

Une histoire d’amour à la « Roméo et Juliette »

Jane Campion, la réalisatrice de Bright Star, a été bouleversée par l’histoire d’amour vécue par John Keats et sa voisine : « J’ai lu une biographie de Keats écrite par Andrew Motion et j’ai été frappée par le moment où il rencontre Fanny. Je suis tombée amoureuse de leur histoire d’amour… », explique-t-elle. « J’étais fascinée et profondément émue par leur souffrance et par la beauté et l’innocence de leur amour. Le livre m’a bouleversée. Ils étaient si jeunes… C’était une histoire à la « Roméo et Juliette ». Le livre était extrêmement bien documenté, et pourtant je n’avais jamais entendu parler de cette histoire d’amour. A la fin de ma lecture, je me suis mise à pleurer. C’est une histoire tellement tendre et tellement tragique… »

Il était une fois John Keats

Bright Star dépeint la passion entretenue par le poète romantique anglais John Keats et sa voisine. John Keats, né en 1795, est une figure emblématique du mouvement romantique du début du 19e siècle. Peu apprécié par la critique de son époque, il fut reconnu par ses pairs à titre posthume. Celui dont le style se caractérisait par un vocabulaire très élaboré et une sensualité prononcée meurt en 1821, à seulement vingt-cinq ans, de la tuberculose.

Un film comme un poème

Jane Campion explique que « la poésie de Keats a inspiré toute la structure de l’histoire du film. Certains de ses poèmes ont été écrits sous forme d’odes, d’autres sous celle de ballades, et je me suis mise à réfléchir à l’histoire de Fanny et de John comme à une ballade, une sorte de poème narratif ».

Une histoire de lumière(s)

Pour Jane Campion, le film est empreint de lumières : « A mes yeux, le monde de Keats et de Fanny est empreint de lumière ; il s’illumine littéralement et irradie, et même si Keats disparaît à la fin, la flamme allumée par son génie de la poésie et son esprit unique ne peut être éteinte. Telle est l’ambition de Bright Star : sensibiliser le public à cette lumière, allumer la flamme ».

La critique de Télérama

« C’est un effort de déchiffrer un poème », dit Fanny Brawne, la jeune héroïne de Bright Star. En l’occurrence, elle a raison. Son amoureux est le poète John Keats, dont les vers, puissamment ressentis, n’en sont pas moins entortillés. Le plus mauvais service qu’on puisse rendre à Bright Star est d’en résumer l’intrigue comme suit : l’histoire vraie de la liaison tragique et non consommée entre l’un des plus grands poètes romantiques britanniques du XIXe siècle commençant, incompris de son vivant, et la pure jeune fille qui devint sa muse, au point qu’il lui dédia un poème, « Bright Star ».

De quoi redouter l’académisme du film historique… Ce serait omettre le talent de Jane Campion, experte dans les passions d’époque depuis La Leçon de piano (1993) ou Portrait de femme (1996), à retrouver la vérité frémissante de cet amour-là. A en exprimer la force émotionnelle. Et aussi à explorer à travers lui toutes les facettes, toutes les étapes du sentiment amoureux. Qui commence ici par un marivaudage, une joute verbale où la défiance apparente masque déjà, sans doute, le désir qui monte : voici donc Keats, 23 ans, apprenti poète sans le sou, qui met la littérature au-dessus de tout ; et voilà sa jolie voisine, Fanny, 18 ans à peine, coquette entre toutes les coquettes, s’acharnant à précéder la mode par des améliorations vestimentaires de son invention. Poésie contre couture, profondeur contre superficialité, les premiers échanges entre les deux jeunes gens sont savoureusement aigre-doux. Trompe-l’oeil.

Le soin porté au détail, l’intelligence de la mise en scène comme la qualité des acteurs, pourtant débutants (l’Australienne Abbie Cornish et son visage buté, le Britannique Ben Whishaw, beau brun ténébreux), donnent aux premières scènes une intensité peu commune. Les costumes et les moeurs sont ceux du passé, et pourtant, quelle proximité avec ces deux-là ! Une minette et un aspirant écrivain, ou plutôt, pourquoi pas, une « fashion victim » d’aujourd’hui et un chanteur pop torturé – Jane Campion a elle-même cité Nick Drake, parmi d’autres, comme piste d’interprétation pour son jeune personnage masculin. Leur relation naissante est observée, jolie trouvaille de scénario, par le jeune frère et la petite soeur de Fanny, relais du spectateur à l’écran.

Puisque le film suit fidèlement le rythme des saisons, c’est en hiver que John prend pour la première fois la main de Fanny. C’est un contact électrique, une audace folle. Comme le Werther de Goethe touchant « par mégarde » le doigt de sa Charlotte, tel que le rapporte Roland Barthes dans ses Fragments d’un discours amoureux – qui pourrait être le sous-titre de Bright Star. La première étreinte (chaste), la révélation de l’amour partagé n’auront lieu qu’un peu plus tard, au printemps. Une après-midi au bord de la rivière, une promenade dans les joncs, la douceur d’un sous-bois : comme dans l’idéal romantique, la nature s’accorde aux embrassades des amants. Jane Campion (et son chef-opérateur australien Greig Fraser) filme un paysage rayonnant, à l’image des personnages, éclairé d’une lumière qui n’est jamais mièvre, ou « poétique » au mauvais sens du terme, mais toujours précise.

Rien, pourtant, n’est favorable à cette union. John n’a pas les moyens d’épouser Fanny, et sa pauvreté même rend sa santé chancelante. Il s’éloigne. Jane Campion excelle alors à montrer l’angoisse de celle qui attend désespérément un signe. Fanny a capturé des papillons, comme pour emprisonner le bonheur du printemps. Elle s’enferme avec eux dans sa chambre, mais les insectes meurent, comme privés d’air. Image frappante, allégorie prophétique du chagrin à venir. On n’en dira pas plus, si ce n’est que les poètes n’ont pas forcément une espérance de vie supérieure à celle des papillons.

La force du film est de provoquer chez le spectateur une puissante empathie. S’agit-il pour lui, à la vision de Bright Star, d’éprouver les sentiments contrastés, joie puis désespoir intense, des deux protagonistes ? Ou, plus sûrement encore, de se souvenir à travers eux de son propre vécu, des enthousiasmes affectifs et des chagrins passés, de ces moments précieux d’hypersensibilité qui ont semblé décupler son rapport au monde ? Quel spectateur quittera la salle sans rêver de les revivre à nouveau ? Bright Star est un film qui rend irrésistiblement amoureux de l’amour.

En 1ère partie, un court métrage :

En 1ère partie, un court métrage :

En attendant que la pluie cesse

de Charlotte Joulia

France | 2009 | Fiction | Couleur | 8’53

Production : Avalon Films

Scénario : Charlotte Joulia

Image : Louis-Philippe Capelle

Son : Xavier Marsais, Cédric Zoenen, Alain Sironval

Montage : Mathilde Bertrandy

Musique : Sarah Amselem

Décors : Hélène Jouet

Interprétation : Fanny Orfei, Florian Vigilante, Laëtitia Reva, Bernard Yerlès

Un orage éclate. Une femme se réfugie sous un porche, où un homme s’est déjà abrité. Tout s’arrête le temps d’un instant, en attendant que la pluie cesse…

Cet après-midi là, la pluie tombait drue. Scène de galanterie ordinaire, un homme enlève sa veste pour couvrir les épaules d’une femme qui vient s’abriter. Un dialogue s’engage, les regards se cherchent, se fuient… L’eau érotise l’instant et nous croyons deviner la suite… Il n’en est pourtant rien, nous assistons à toute autre chose, à une tentative qui rend le film bien plus attachant.

Vendredi 24 septembre 2010 à 21h

Vendredi 24 septembre 2010 à 21h

Mother

de Bong Joon-Ho

avec Won Bin, Kim Hye-Ja et Jin Ku

Corée du Sud

drame | thriller | 2010 | 2h10 | VOST

sortie française le 27 janvier 2010

Une veuve élève son fils unique Do-joon qui est sa seule raison d’être.

A 28 ans, il est loin d’être indépendant et sa naïveté le conduit à se comporter parfois bêtement et dangereusement. Il est accusé d’un meurtre. Sa mère est prête à tout pour prouver son innocence…

Une grande actrice coréenne

Kim Hye-Ja a 70 ans dont 47 de carrière d’actrice. Pour les Coréens, elle n’est pas une personne mais La Mère, une sorte d’icône. Elle a toujours interprété la figure de la mère qui aime à l’infini et qui se sacrifie pour ses enfants mais le réalisateur a vu en elle une autre facette. Une énergie hystérique et une sensibilité que personne n’avait vues auparavant en elle. L’histoire du film a été construite pour faire surgir la force et le caractère destructeur de l’actrice. Le contraste ou déséquilibre entre la silhouette frêle de l’actrice et cette violence qu’elle porte en elle, est le symbole qui est au cœur du motif cinématographique de Mother.

Le visage de la mère

Le réalisateur explique dans une note d’intention qu’il a souhaité « faire un film qui creuse au plus profond de ce qui est brûlant et puissant, comme au cœur d’une boule de feu. Dans ce sens, Mother est un défi sur le plan cinématographique pour moi, car mes films précédents étaient tous des histoires qui tendaient à l’extension : si une affaire de meurtre me conduisait à parler des années 80 et de la Corée, et que l’apparition d’une monstre (The Host), me poussait à parler d’une famille, de la société coréenne et des Etats-Unis, Mother est, au contraire, un film où toutes les forces convergent vers le cœur des choses. Traiter de la figure de la mère, c’est du déjà-vu mais je vois ce film comme une nouvelle approche et j’espère qu’il sera également perçu ainsi par les spectateurs, comme quelque chose de familier mais d’étranger ».

Une question de lutte

Contrairement à ses films précédents qui recréaient un fait divers ancré dans la réalité coréenne ou qui déployaient des moyens spectaculaires dans un film de monstre, il n’est question, ici, que d’une mère et de la lutte acharnée qu’elle mène. Plutôt que de se concentrer sur le ressort dramatique de l’affaire du meurtre, l’accent est mis sur la psychologie et le comportement de la mère poussée à bout. Le film s’attache plus au spectacle intérieur qu’extérieur et le public accompagne jusqu’au bout la mère dans sa lutte en suivant la fluctuation de ses sentiments. Comme le dit Joon-ho Bong, le film est une sorte de loupe qui fait converger les rayons du soleil en un point unique pour tout faire brûler. C’est une histoire né du sentiment instinctif et maternel de la mère et qui est traitée frontalement, sans détour.

Quelques critiques…

Le quatrième film du cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho, 40 ans, confirme avec éclat l’évidente force de son style, ainsi qu’un regard plus affiné encore que dans ses précédents films sur les comportements de ses personnages. Mother fait souvent rire tout en proposant un récit aux franges du pathétique. En résumé, c’est un mélo ponctué de notations hilarantes. La comédie, la chronique sociale, le récit policier s’y entremêlent avec un art virtuose, quoique discret, sans équivalent dans le cinéma contemporain. Le Monde – Jean-François Rauger

La virtuosité jamais démentie du prodige coréen, son attrait pour les histoires d’idiots du village et pour la collision entre la monstruosité et l’ordinaire de la vie quotidienne, font de Mother une sorte de synthèse en sourdine de ses deux précédents longs métrages. Les Cahiers du cinéma – Stéphane Du Mesnildot

Quand on voit Mother, on se dit que personne ne peut montrer autant de liberté, d’inventions et d’énergie dans le traitement d’un cliché aussi éculé que celui de la mère-courage. Libération – Didier Péron

Filmée par le virtuose Joon-ho Bong (The Host), cette histoire d’amour fusionnel, monstrueux même, oscille entre le tragique et le comique, tout en ménageant un suspense formidable. Les acteurs sont épatants, à commencer par l’héroïne, Kim Hye-ja, une actrice de 70 ans. Le Parisien – Marie Sauvion

En 1ère partie, un court métrage :

En 1ère partie, un court métrage :

Berni’s Doll

de Yann Jouette

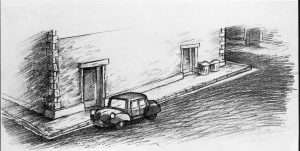

France | 2008 | Animation | Noir & blanc | 11’30

Berni, petit employé d’usine, comble sa solitude en achetant une femme en pièces détachées issue des pays du tiers Monde. Attention : certaines images peuvent choquer le jeune public.

Aussi gris que son quotidien, Berni traîne sa vie entre l’usine de pâtée pour chats qui l’emploie et un chez-lui où ne brille que l’absence de l’autre. Tout en contrastes de gris, de l’anthracite à la souris, l’animation s’attache à rendre l’austérité mécanique et le morcellement déshumanisé des mégapoles mondialisées. Ici tout semble pouvoir s’acheter, à celui qui se croit riche de quelques sous, les corps désarticulés venus d’un ailleurs lointain, comme le sentiment amoureux. Rien ne viendra d’ailleurs soulager la férocité du constat, sous-tendu ici par une ironie mordante, et l’espoir d’une rencontre, même factice, s’évaporera comme un espoir déchu.

Vendredi 8 octobre 2010 à 21h

Vendredi 8 octobre 2010 à 21h

Rashômon

de Akira Kurosawa

avec Toshiro Mifune, Machiko Kyo et Masayuki Mori

Japon

drame | 1950 | 1h28 | VOST

Kyoto au 11ème siècle. Sous le portique d’un vieux temple en ruines, Rashômon, trois hommes s’abritent de la pluie. Les guerres et les famines font rage. Pourtant un jeune moine et un vieux bûcheron sont plus terrifiés encore par le procès auquel ils viennent d’assister. Ils sont si troublés qu’ils vont obliger le troisième voyageur à écouter le récit de ce procès : celui d’un célèbre bandit accusé d’avoir violé une jeune femme et tué son mari, un samouraï.

Le drame a eu lieu dans la forêt à l’orée de laquelle est situé le portique de Rashômon. L’histoire est simple : qui a tué le mari ? Le bandit Tajomaru, la femme, un bûcheron qui passait ou le mari lui-même qui se serait suicidé ? Autant d’hypothèses vraisemblables. Mais les dépositions des témoins devant le tribunal apportent à chaque fois une version différente du drame, et la vérité ne percera qu’après de nouvelles révélations surprenantes…

Lion d’Or au Festival de Venise, Oscar du Meilleur Film étranger, Rashômon est le film qui révéla Akira Kurosawa et le cinéma japonais au monde entier. Bénéficiant d’un montage novateur et d’une interprétation hors pair, le récit labyrinthique de Rashômon, illustré par une caméra virtuose, entraîne le spectateur dans un dédale d’ombre et de lumière où témoignages et suspicions, informations contradictoires et vérités partielles font vaciller la réalité toute entière. Face aux ténèbres de l’âme humaine, Kurosawa garde cependant une foi inébranlable en l’homme et conclut son film d’une lueur d’espoir qui baignera toute son œuvre.

Film phare du cinéma japonais qui a révolutionné le langage cinématographique, Rashômon demeure l’un des rares chefs-d’œuvre incontestables du 7ème Art.

Quelques analyses

Il en demeure une espèce de chef-d’œuvre, sans parenté, sans passé, et qui apparaît aussi singulier qu’un aérolithe d’un autre monde. On a voulu comparer cette démarche avec le jeu pirandellien de A chacun sa vérité. Ce rapprochement est tout extérieur. Si les récits diffèrent, ce n’est pas parce que la réalité est fuyante et qu’elle se modèle comme un rêve. Il y a une réalité solide, indéformable. Il y a un criminel et, si le spectateur est perspicace, il doit trouver qui il est, en éliminant successivement les témoignages où le mensonge se trahit chaque fois par une légère erreur psychologique. Tout est symbolique dans ce drame et l’on peut même se demander s’il ne faut pas y voir un récit allégorique de la défaite du Japon pendant cette dernière guerre. Tout est symbolique mais ce symbolisme n’altère en rien la magistrale étude de caractères qui nous est présentée. Rarement un film a eu des notations aussi humaines. C’est un grand film et, à tous les sens du mot, une révélation. Henri Pevel, L’Ecole libératrice, 1952

Le seul juge qui a barre sur chacun des invités, c’est sa conscience. Et Kurosawa, durant tout le film, alterne, avec une maîtrise admirable, les gros plans de visages et les plongées ou contre-plongées dans la forêt. A la fois, il fouille les âmes et réinsère les hommes dans la nature, parties intégrantes du Cosmos. On retrouve là la constante de tous les films de Kurosawa : cette double vision de l’homme infime et infini, fourmi dans l’espace et dans le temps, dieu dans l’éternité. Chacun sa vérité, à la manière de Pirandello ? Pas tout à fait. C’est à Dostoïevski que l’on pense. Car la vérité, ici, on la devine. Le récit du bandit et celui du bûcheron se recoupent. Les mensonges de chacun ne sont pas motivés par le désir d’échapper à la justice. Ils naissent un peu du refus de s’accepter soi-même, avec ses lâchetés et ses petitesses. Claude-Marie Tremois, Télérama, 1979

La révélation de ce Festival sera, à mon avis, le film japonais Rashômon (Le Bois). Jugé ainsi isolément, le film est à la fois d’un extrême modernisme et d’un dépouillement classique, joué avec une violence et une stylisation puissante, plein de signification et d’originalité. La réalisation de ce film est étonnante. D’une lenteur voulue, n’évitant (comme la grande poésie) aucune répétition, s’attardant aussi longtemps sur les branches des arbres que sur le visage des hommes. Le jeu des acteurs est à l’opposé du flegme que nous prêtons aux Orientaux. La truculence du bandit, son rire énorme, au souvenir des épisodes les plus tragiques, sa vitalité débordante en font un personnage du XVIe siècle européen, intermédiaire entre ceux de Rabelais et les condottieri italiens. Les pleurs et les cris de la femme sont sans retenue, comme la pitié du prêtre et la sagesse paysanne du bûcheron semblent sans fond. Un grand film, à la fois épopée et tragédie, joué par des acteurs qui possèdent magnifiquement un métier très différent de celui des nôtres. J-L. Tallenay, Radio, Cinéma Télévision, 1952

Dans Rashômon, Akira Kurosawa parvient à une mobilité de la caméra qu’on avait peut-être jamais vue depuis les « caméras volantes » de l’époque U.F.A. (Variétés, Le dernier des hommes). La caméra atteint une sorte d’intimité nouvelle, elle est si précise dans ses explorations, si active dans sa participation et pourtant toujours si psychologiquement exacte que, bien que nous nous trouvions devant ce que l’on peut appeler un « tour de force » conscient, nous ne le voyons pas ; nous sommes complices, nous sommes pris. Le jeu des trois principaux acteurs, est admirablement dosé, et la façon dont sont présentés les divers aspects des personnages lorsque chacun des différents points de vue nous est présenté est une véritable révélation.

Il ne semble pas possible qu’un acteur occidental soit capable du dynamisme que l’on trouve dans le jeu de Toshiro Mifune dans le rôle du bandit, extraordinaire de sauvagerie érotique, portrait audacieux débordant de force et de vitalité.

Les trois principaux décors du film ont chacun un style dominant qui les distingue selon l’humeur et la psychologie des scènes qui s’y passent. Le temple (porte principale de la ville de Kyoto) est gris, inondé par une pluie lourde et monotone ; le tribunal de police où se déroule la confession est photographié en plans fixes dans une cour éclairée par un soleil brillant ; la forêt, où le drame entre les deux hommes et la femme se déroule trois fois en imagination et une fois réellement, est plane dans une demi obscurité… Une lumière filtrée par les feuilles et qui varie continuellement, permet successivement la clarté ou le demi-jour. Les trois premiers des principaux épisodes sont accompagnés avec un thème musical différent alors que le quatrième, volontairement car c’est l’épisode final de l’histoire vraie, est uniquement accompagné de bruits naturels. Il est intéressant de noter que les partitions japonaises « occidentalisées » (j’ai vu cela dans d’autres films japonais) dérivent fortement, dans leur style, de la musique française des impressionnistes et post-impressionnistes, Debussy, Ravel, Roussel etc…

On pourrait s’étendre longuement sur les qualités et subtilités contenues dans Rashômon, car il y en a beaucoup. Le roman qui est à la base du scénario est l’œuvre d’un écrivain moderne connu comme étant « l’Ernest Hemingway du Japon » ; il se suicida en 1927 après avoir déclaré qu’il ne pouvait plus supporter les problèmes moraux posés par le monde contemporain. L’histoire de Rashômon est celle de l’opposition entre la vérité et le mensonge. Sa construction rappelle les pièces de Pirandello. Curtis Harrington Cahiers du cinéma, Mai 1952La caméra est placée dans la conscience même des protagonistes : c’est le départ pour un long voyage dans les méandres inextricables du cœur humain. Par trois fois, nous parcourons le même trajet sans nous apercevoir, tant le voyage est riche en surprises. Kurosawa réalise là le rêve de tout cinéaste, filmer une histoire avec autant de points de vue qu’il y a de personnages. En nous permettant de nous glisser dans la peau de chacun des interprètes témoins, l’auteur nous offre des variations aux tonalités si neuves et si séduisantes que chaque partie de l’histoire semble revêtir un caractère nouveau. Impliqués intellectuellement et émotionnellement dans le jeu jusqu’au spasme, nous suivons les manipulations successives de la vérité en enregistrant-confrontant les différences et les analogies comme s’il s’agissait des différentes phases d’une énigme policière. Rashômon est un véritable « thriller » de la vérité, une vérité toujours fluctuante. Aldo Tasone, Akira Kurosawa, 1983

En première partie, un court métrage :

En première partie, un court métrage :

Allons-y ! Alonzo !

de Camille Moulin-Dupré

France | Suisse | 2009 | Animation | 7’52

Sur une promenade de bord de mer, un vieil homme lit son journal avec son chien blanc près de lui, quand le passage d’une femme perturbe sa lecture. Il se lance à la poursuite de la belle et plonge dans une bande-dessinée animée qui retrace ses tribulations sur grand écran. Ce film est un hommage à Jean-Paul Belmondo.

Avec Le petit dragon de Bruno Collet, ce premier film de Camille Moulin-Dupré fait partie d’une collection de films d’animation initiée par la société de production Vivement lundi ! autour d’acteurs mythiques. Avec Jean-Paul Belmondo, l’occasion était belle de s’affranchir des catégorisations entre cinéma d’auteur et cinéma commercial. Car s’il fut révélé par la Nouvelle vague, on sait bien que la mutation du Ferdinand de Godard en Bebel de pacotille fut synonyme d’un appauvrissement artistique qu’il ne s’agit pas ici de juger, tant l’acteur iconique est envisagé, avec ce film, dans une approche purement plastique. Celle-ci fait foin du bon et du mauvais goût et permet d’appréhender, par la bande, la société française au fil de cinq décennies aussi contrastées que l’est sa filmographie. Cinquante années où l’acteur vieillissant s’est peu à peu effacé (dès la fin des années 80) pour laisser place au mythe et aux souvenirs émus d’un cinoche disparu…

Vendredi 22 octobre 2010 à 21h

Vendredi 22 octobre 2010 à 21h

A Single Man

de Tom Ford

avec Colin Firth, Julianne Moore et Nicholas Hoult

Etats-Unis

drame | 2009 | 1h40 | VOST

Sortie française le 24 février 2010

Los Angeles, 1962. Depuis qu’il a perdu son compagnon Jim dans un accident, George Falconer, professeur d’université Britannique, se sent incapable d’envisager l’avenir. Solitaire malgré le soutien de son amie la belle Charley, elle-même confrontée à ses propres interrogations sur son futur, George ne peut imaginer qu’une série d’évènements vont l’amener à décider qu’il y a peut-être une vie après Jim.

Colin Firth primé

A la Mostra de Venise en 2009, où le film était présenté, Colin Firth a remporté la Coupe Volpi de l’interprétation masculine.

A propos de Tom Ford

Les liens entre haute-couture et le cinéma sont nombreux, qu’il s’agisse de costumes conçus par des couturiers (comme ceux de Belle de Jour par Yves Saint Laurent ou La Cité des Enfants Perdus par Jean-Paul Gaultier), des documentaires consacrés à certains grands noms (Lagerfeld Confidentiel de Rodolphe Marconi) ou des biopics côté fiction, à l’image de Coco avant Chanel d’Anne Fontaine, sans oublier les films consacrés à l’univers de la mode, de Falbalas à Prêt-à-porter. Mais le cas de l’Américain Tom Ford est exceptionnel : connu d’abord comme designer pour Gucci, il est devenu l’un des grands noms de la mode avant de réaliser ce premier long métrage à 47 ans…

Adaptation

A Single Man est l’adaptation du livre Un Homme au singulier de Christopher Isherwood. Tom Ford l’avait lu pour la première fois au début des années 80 : « À l’époque, j’avais la vingtaine », explique-t-il. « Il y a trois ans, alors que je cherchais un projet à développer pour le cinéma, j’ai réalisé à quel point je pensais souvent à ce roman et à son protagoniste, « George ». J’ai retrouvé le livre et l’ai relu. Aujourd’hui, alors que j’ai plus de quarante ans, le livre a une résonance tout à fait différente. C’est l’histoire profondément spirituelle d’une journée dans la vie d’un homme qui ne peut envisager son futur. C’est le récit universel de la fin d’une solitude que tout le monde connaît, de l’importance de vivre dans le présent et de la réalisation que, finalement, les petites choses de la vie en sont sûrement les plus grandes.

Ford et le cinéma

Avant de se lancer dans la réalisation, Tom Ford avait déjà approché le milieu du cinéma à plusieurs reprises. En 2001, il était ainsi apparu dans Zoolander, une comédie acide sur le monde de la mode signée Ben Stiller et en 2008 où il avait signé les costumes de James Bond pour Quantum Of Solace.

Réécriture

Lorsque Tom Ford a choisi de porter sur écran le roman de Christopher Isherwood, un premier scénario avait déjà été écrit par David Scearce. Mais il a finalement décidé de réécrire totalement de son côté pour que le récit soit conforme à sa vision. Si Ford s’est bien inspiré du livre pour écrire le personnage de Charley (Julianne Moore), il avoue y avoir mélangé les personnalités de certaines de ses propres amies et de sa grand-mère.

Des résonances personnelles…

« Il y a beaucoup de moi dans ma version de George », avoue Tom Ford. « Beaucoup de gens ont une sorte de crise spirituelle à la quarantaine. Matériellement parlant, j’ai réussi très tôt : sécurité financière, célébrité, succès professionnels. J’avais une vie personnelle remplie et un partenaire extraordinaire qui partageait ma vie depuis 23 ans, deux chiens fantastiques et beaucoup d’amis, mais, d’une certaine manière, je me suis un peu perdu. En tant que créateur de mode, on passe son temps tourné vers le futur, créant des collections plusieurs années avant qu’elles ne se retrouvent en magasins. Notre culture encourage les croyances selon lesquelles tous nos problèmes peuvent être résolus par des choses matérielles. J’avais complètement négligé le côté spirituel de ma vie. »

Propos universels

Pour le réalisateur, le film transcende la question de la sexualité : « Le film aborde le sujet de la solitude et de la perte de l’être cher. L’histoire pourrait être la même si c’était la femme de George, plutôt que son compagnon, qui mourrait. C’est une histoire d’amour, et la quête d’un homme pour un sens à sa vie. Le thème est universel. »

La vie en couleurs

L’aspect du visuel a été particulièrement travaillé par Ford : « L’utilisation de jeux de couleurs a une place prépondérante dans le film », explique-t-il. « Dans le livre, nous sommes à l’intérieur de la tête de George, nous savons donc à chaque instant les émotions qu’il ressent. J’avais besoin d’un moyen de faire passer les humeurs de George au spectateur. Au début de la journée, l’humeur de George est au plus bas, les couleurs sont désaturées et la lumière est assez plate, il est tellement déprimé que la vie n’a pour lui plus aucune couleur, littéralement. Au fur et à mesure que George avance dans la journée, et qu’il est confronté à de réelles visions de beauté, les couleurs à l’écran augmentent, reflétant la meilleure humeur de George. »

La critique de Critikat.com

Lorsque Tom Ford présente A Single Man au Festival de Venise 2009, les mauvaises langues persiflent et l’ensemble de la profession aiguise ses couteaux. Le monde du cinéma n’accorde que peu de crédit aux transferts de compétences, et voir le controversé couturier s’inviter, dès son premier long métrage, dans la compétition d’un des plus grands festivals de cinéma au monde en irrite plus d’un.

Ex-pilier de la maison Gucci, qu’il a sortie de la banqueroute à la fin des années 1990 pour en faire le symbole chic et clinquant de la mode du nouveau millénaire, Tom Ford devient plus star que les top-models et actrices qu’il habille. Ouvertement gay, il oppose à la caricature périmée du créateur extravagant une image d’homme viril et raffiné, control-freak passionné d’architecture, d’art et de cinéma qui cultive à la perfection ses contradictions. Compagnon de longue date d’un journaliste discret et chef de file d’une esthétique porno-chic au goût douteux, personnalité engagée dans la reconnaissance des droits des homosexuels et redoutable businessman passé maître dans l’art du marketing agressif, Tom Ford intrigue et agace.

Son physique de star de cinéma aurait pu le mener devant la caméra mais, séduit par le roman « Un homme au singulier » de Christopher Isherwood, il en achète les droits, co-écrit le scénario avec David Scearce et décide de le réaliser. Après sa présentation à Venise, l’industrie cinématographique internationale s’affole : A Single Man prend tout le monde de court et offre à Colin Firth la Coupe Volpi du Meilleur Acteur et à Julianne Moore l’un des plus beaux rôles de sa carrière. En expert du lancement de concepts et de marques, Tom Ford a encore une fois réussi son coup : après le Designer, voici le Cinéaste.

Force est de reconnaître qu’A Single Man fait preuve d’une richesse formelle indéniable qui balaie, dès les premières images, tous les doutes : l’homme aux commandes est un réalisateur, un vrai. Situé dans le Los Angeles du début des années 1960, le film met en scène un prof de fac britannique, George Falconer, qui peine à se remettre de la mort accidentelle de son compagnon. Sa vie, désormais monotone et réglée au millimètre, n’est qu’une succession de gestes accomplis rituellement, sans conviction. Décidé à en finir, George va vivre une série d’événements, entre rencontres fortuites et improbables coups du sort, qui pourraient redonner du sens à son existence… ou pas. Image, son, montage, décors et costumes : A Single Man est un film extrêmement maîtrisé et cohérent, où chaque parti-pris est, on le devine, mûrement réfléchi. Pour inviter le spectateur dans la vie étouffante de George, chaque plan est cadré de façon géométrique, toutes les lignes convergeant vers un seul point : le corps raide et le visage impassible de ce personnage mort-vivant. L’intérieur de sa maison, que l’on jurerait sortie d’un bouquin sur Charles Eames ou Richard Neutra, est aussi sublime que figé, glacial et sans vie. Enchaînant des plans très courts aux couleurs désaturées, Tom Ford dresse le portrait désespéré d’un homme au bout du rouleau, contraint de porter un masque social (avec ses élèves, ses voisins, ses collègues) devenu résolument insupportable.

En première partie, un court métrage :

En première partie, un court métrage :

The Spine

de Chris Landreth

Canada | 2008 | Animation | 11’08

Mariés depuis vingt-six ans, Dan et Mary Rutherford assistent sans enthousiasme à une séance de thérapie de groupe pour couples. Angela, elle-même écorchée par la vie, se demande comment leur mariage a pu devenir si désastreux, si tordu. Mais lorsque Mary le quitte, Dan subit une magnifique métamorphose. Qu’adviendra-t-il lorsqu’elle reviendra dans sa vie ?

Né aux États-Unis, Chris Landreth a réalisé Ryan en 2004. Avec The Spine (50 prix dans les festivals !), il poursuit son exploration d’une imagerie originale traduisant les tourments de la psychologie humaine. C’est un film audacieux, à l’esthétique éblouissante, qui repousse les limites de l’animation. The Spine, entièrement animé par ordinateur, recourt à une esthétique visuelle étrange, pour raconter l’histoire d’un couple marié dont les vies sont tour à tour tragiques, absurdes et magnifiques. The Spine est aussi une touchante histoire de rédemption qui nous entraîne au cœur de la relation entre un homme et une femme emprisonnés dans un tourbillon de destruction mutuelle. Il jette un regard perspicace et audacieux sur la façon dont les gens évoluent, s’adaptent à leur situation ou s’écroulent.

Vendredi 5 novembre 2010 à 21h

Vendredi 5 novembre 2010 à 21h

Liberté

de Tony Gatlif

avec James Thierrée, Marc Lavoine, Marie-Josée Croze et Rufus

France

drame | 2009 | 1h51

Sortie française le 24 février 2010

Théodore, vétérinaire et maire d’un village situé en zone occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, a recueilli P’tit Claude, neuf ans, dont les parents ont disparu depuis le début de la guerre. Mademoiselle Lundi, l’institutrice fait la connaissance des Tsiganes qui se sont installés à quelques pas de là. Ils sont venus pour faire les vendanges dans le pays. Humaniste et républicaine convaincue, elle s’arrange, avec l’aide de Théodore, pour que les enfants Tsiganes soient scolarisés.

De son côté, P’tit Claude se prend d’amitié pour Taloche, grand gamin bohémien de trente ans qui se promène partout avec son singe sur l’épaule. Mais les contrôles d’identité imposés par le régime de Vichy se multiplient et les Tsiganes, peuple nomade, n’ont plus le droit de circuler librement : Théodore cède alors un de ses terrains aux bohémiens, désormais sédentarisés.

Tandis que les enfants Tsiganes suivent les cours de Mademoiselle Lundi, P’tit Claude est de plus en plus fasciné par le mode de vie des Bohémiens, un univers de liberté où les enfants sont rois. Mais la joie et l’insouciance sont de courte durée. La pression de la police de Vichy et de la Gestapo s’intensifie et le danger menace à chaque instant. Comme ils l’ont toujours fait depuis des siècles, les Tsiganes devront reprendre la route…

La naissance du projet

Tony Gatlif a depuis toujours souhaité évoquer le sort des Roms durant la seconde guerre mondiale : « J’avais envie de faire un film sur l’holocauste des Roms depuis que j’ai commencé à faire du cinéma. Mais le sujet me faisait peur. Les Roms que je rencontrais me disaient souvent : « Fais-nous un film sur la déportation des Roms ». Début 2007, participant à un colloque international des Roms à Strasbourg, des jeunes élus roms de la communauté européenne m’ont fait la même demande. Ils me disaient à quel point ils souffraient de ce manque de reconnaissance, de l’ignorance des autres vis-à-vis de leur propre histoire. Je ne voyais pas comment faire ce film, moi qui suis un cinéaste qui aime la liberté de la caméra, comment respecter les règles d’une stricte reconstitution. Et je reculais de peur de mal faire en réalité. Et puis un jour, j’apprends que Jacques Chirac va rendre hommage aux Justes en les réunissant au Panthéon. Je me suis dit : on va enfin savoir si certains Justes ont sauvé des Tsiganes. Malheureusement ils n’étaient pas présents. Je me suis mi

s à les chercher. J’ai fini par trouver dans un livre de Jacques Sigot, une anecdote de quelques lignes : « Le destin d’un dénommé Tolloche fut particulièrement tragique. Interné à Montreuil-Bellay, il réussit à se faire libérer après avoir acheté, par l’intermédiaire d’un notaire, une petite maison à quelques kilomètres de la ville. Incapable de vivre entre quatre murs, il reprit la route pour retourner dans son pays d’origine, la Belgique. Il fut arrêté dans le Nord et disparut en Pologne avec ses compagnons d’infortune ».

Marc Lavoine et Marie-José Croze

Le réalisateur revient sur son choix des Justes incarnés à l’écran par Marc Lavoine et Marie-Josée Croze : « Pour le rôle de Théodore, je voulais un acteur qui ressemble à un Français de l’époque. Une voix et une gueule un peu comme Pierre Fresnais, Maurice Ronet, Jacques Charrier ou Gérard Philippe. Marc Lavoine a les deux. Pendant toute l’écriture du scénario, je l’ai rencontré régulièrement pour lui parler de son rôle et de l’histoire. Marie-Josée Croze m’a semblé une évidence pour Mlle Lundi. Elle collait au rôle. Je voyais en elle un personnage hitchcockien, à la fois fragile, mystérieuse et forte. Je l’ai vue aussi régulièrement pendant près d’un an, pour lui parler de la vraie Mademoiselle Lundi qu’elle a rencontrée et de la subtilité et l’ambiguïté de son personnage d’institutrice républicaine résistante. Rufus, c’est l’oncle de tous les Français. C’est la France. Pour le personnage du milicien Pierre Pentecôte, on a travaillé avec Carlo Brandt pour ne pas faire une caricature de salaud. Au contraire, on lui a donné un air piteux avec son chapeau qui lui tombe sur le front, son costard marron qui ferme avec une épingle à nourrice tellement il a grossi depuis le début de la guerre. »

Le choix de James Thierrée

Connu pour ses spectacles impressionnants mélangeants théâtre et acrobaties, James Thierrée était un choix de premier ordre pour le réalisateur: « Pour ce rôle, je voulais un musicien, quelqu’un qui soit à la fois capable de jouer de la musique, de monter aux arbres et d’en tomber. Sans tricher… Impossible a priori de trouver un tel acteur. Et puis un jour, j’ai vu James au Théâtre de la Ville à Paris. Je n’avais jamais vu ça. J’étais impressionné. C’est l’acteur dont je rêvais pour ce rôle. N’étant pas rom, il a fait un travail énorme pour l’être. Pendant six mois, il a appris à parler la langue rom, à jouer de la musique tsigane et surtout à se laisser posséder par la liberté de Taloche. »

Un florilège de critiques enthousiastes

Tony Gatlif sait mettre du talent, de l’émotion et de l’âme dans ses films. Liberté nous donne des ailes. Profitons-en pour nous envoler avec lui, ce beau conteur d’histoire, ce poète inspiré et ce cinéaste précieux. Brazil | Eric Coubard

Oeuvre énergique, puissante et bouleversante, Liberté lève pour la première fois le voile sur un drame occulté dans l’histoire : l’holocauste des Roms. Le Parisien | Pierre Vavasseur

Gatlif signe là son film le plus fort et le plus inspiré. Cahiers du Cinéma | Charles Tesson

Gatlif traite absolument tout sur la même ligne d’intensité : celle d’une naïveté un peu transie, qui se partage entre empathie documentaire et élégance formelle. Chronic’art | Vincent Malausa

Tony Gatlif filme avec son cœur, ses tripes, son style incomparable. Devoir de mémoire et œuvre pédagogique intimement mêlés. Le Figaroscope | Colette Monsat

Au-delà du côté événementiel de son sujet, Liberté n’est pas moins un film d’auteur, vivant, rageur, contournant les clichés… Le Journal du Dimanche | Alexis Campion

Mais ce sont mille détails qu’il faudrait relever pour évoquer la manière dont ce film, évitant le cortège du pathos, conquiert l’élégance, drôle et tragique à la fois, de l’émotion. Le Monde | Jacques Mandelbaum

Récit maîtrisé, respectueux de ses personnages, reconstitution à la fois discrète et attentive, Liberté ne sollicite jamais une émotion qui advient naturellement, en toute dignité. Le Nouvel Observateur | Pascal Mérigeau

Une fois encore, Gatlif, sur le fil d’un déséquilibre esthétique devenu sa marque, joue avec le feu en se lançant dans un grand écart impossible entre deux cinémas qui ne savent pas tenir ensemble. Mais une fois encore, il passe en force. Libération | Philippe Azoury

La chronique ardente de Tony Gatlif tire son urgence et sa nécessité… Son film n’a pas d’orgueil, il n’est pas très bien peigné, mais on s’en moque, tant il regorge d’amour, de peine et de colère. Marianne | Danièle Heymann

Hormis quelques écarts fictionnels très convenus, le scénario parvient cependant à déjouer les pièges du pathos et remplit honorablement sa mission pédagogique. Positif | Vincent Thabourey

En première partie, un court métrage :

En première partie, un court métrage :

Une pute et un poussin

de Clément Michel

France | 2008 | Fiction | 15′

Production : Sombrero Productions

Scénario : Clément Michel

Image : Steeven Petiteville

Son : Sandy Notarianni, Julie Dupré

Montage : Julie Dupré

Décors : Cosme Peron

Interprétation : Yelle, Renaud Benoist et Clément Michel

Yelle joue Louise, une jeune femme perdue au beau milieu de nulle part. A un arrêt de bus totalement improbable, elle rencontre un jeune homme costumé en gros poussin qui pédale péniblement sur une bicyclette rouillée. Une rencontre tendre et loufoque entre deux petits oiseaux paumés qui vont faire un bout de chemin ensemble.

Une pute et un poussin a été écrit pour une chanteuse, dans le cadre de la collection de films commandés, pour la deuxième année consécutive, par la chaîne Cana l+. En 2009, Yelle faisait partie de la liste de chanteurs et chanteuses connus proposée aux auteurs et c’est ce scénario qu’elle a choisi. Décision judicieuse tant cette histoire simple (une rencontre en bord de route départementale ; les prémisses, peut-être, d’une histoire d’amour) permet à la chanteuse du provocant Je veux te voir de se révéler excellente et touchante comédienne. Un coup d’essai à la saveur mélancolique et douce-amère à confirmer, on l’espère, bientôt.

Vendredi 26 novembre 2010 à 21h

Vendredi 26 novembre 2010 à 21h

Rencontre avec Xabi Molia pour son film

Huit fois debout

avec Julie Gayet, Denis Podalydès, Constance Dollé et Mathieu Busson

France

comédie dramatique | 2009 | 1h43

Sortie en France le 14 avril 2010

Elsa vit de petits boulots et essaie de décrocher un véritable emploi, afin de pouvoir assumer la garde de son fils. Mathieu, son voisin de palier, enchaîne, lui aussi, les entretiens d’embauche avec un art consommé du ratage. Bien qu’étant dans une situation de plus en plus précaire, tous deux cherchent à rebondir dans un monde qui ne semble pas fait pour eux. » Sept fois à terre, huit fois debout » ?

Un succès chez les tokyoïtes

Présenté au festival du film de Tokyo, Huit fois debout a été nommé pour le grand prix et Julie Gayet a reçu la récompense de la meilleure actrice.

La forêt : un monde alternatif ?

« Dans mon film, la forêt est un lieu où pourrait s’élaborer une contre-société, un monde alternatif où existe la possibilité de vivre mieux. » Le réalisateur explique la place de la forêt dans son film alors que lui-même pendant le tournage a découvert une sorte de « société alternative » qui vit dans les forêts aux abords de Paris et ne s’en trouve apparemment pas plus mal.

Du court au long

Ce long métrage est tiré d’un court que Xabi Molia avait réalisé préalablement. Ce film, S’éloigner du rivage, est beaucoup plus sombre et a une vocation bien plus naturaliste. Mais le réalisateur ne s’identifiant pas au type de travail que nécessite cette orientation (recherche sur le terrain, enquête, revendication d’un premier degré), il a préféré s’éloigner de cet axe pour son long.

Un conteur d’histoire

Xabi Molia signe avec Huit fois debout son premier long-métrage. Il a déjà trempé sa plume dans l’univers du roman, du théâtre ou du court métrage. Il n’est donc pas vraiment attaché au cinéma mais cherche plutôt les différents modes d’expressions nécessaires aux histoires qu’il raconte. Chaque histoire prend forme de manière individuelle et particulière et Xabi Molia n’hésite pas à passer d’un support à l’autre autant de fois qu’il est nécessaire: « Certaines de mes histoires ont vraiment besoin de la littérature pour être racontées. Et je sens que d’autres ne pourront pas prendre forme sans le cinéma. Je ne saurais pas, par exemple, écrire un roman dont l’intrigue se déroule en pleine nature, dans un monde sauvage. Les mots me manqueraient, et ça me paraîtrait très fabriqué. Alors que le cinéma, dès qu’il est dans la nature, dans l’errance, me passionne. » Diplômé de l’Ecole Normale Supérieure, le réalisateur se définit lui-même comme un « raconteur d’histoire ».

« Un homme des bois »

« Pour Mathieu, j’avais envie d’un acteur qui puisse jouer la marginalité, mais une marginalité très consciente, à la fois jouissive et intellectuelle, ce que Denis a apporté. J’avais aussi envie de travailler sur des choses qui sont propres à son énergie, ce côté « monologuiste » délirant, raconte Xabi Molia, désireux de bousculer l’image habituelle de Denis Podalydès: « Julie m’a soufflé qu’avec une barbe de cinq jours, ce n’était plus du tout le même homme. Et elle avait raison : pendant le tournage, quand je le regardais marcher dans la forêt, je me disais « Bon sang, mais c’est John Wayne ! ».

Philosophie

« Sept fois à terre, huit fois debout » est la devise du personnage interprété par Julie Gayet, une jeune femme résolue à ne jamais baisser les bras, malgré ses galères.

La critique de Télérama

« Sept fois à terre, huit fois debout » : un cousin attentionné a conseillé à Elsa de placer cette maxime lors de ses entretiens d’embauche. « Ça fait la fille qui en veut », confirme Mathieu, son voisin de palier. « Ou la fille qui se casse souvent la gueule », réplique-t-elle… Donc, Elsa cherche un travail. Pour le moment, elle vivote : petits boulots au noir et petits mensonges pour ne pas être expulsée de son appartement. Si elle cherche à se stabiliser, c’est pour voir, plus souvent, son fils de 10 ans, dont son ex a la garde. Mathieu, son voisin, est lui aussi au chômage, et c’est presque logique tant il a de drôles de manières de se « vendre ». A un recruteur qui lui demande sa plus grande qualité, il répond, désarmant : « le doute ». Regard atterré du recruteur…

On est séduit par le ton du premier long métrage de Xabi Molia, jusque-là écrivain. Plus doux qu’amer, ce constat cruel sur la précarité a la légèreté d’un conte. Même dans ses aspects sombres, le film est une ode aux boiteux de la vie, pas si désireux de marcher droit, pas si pressés d’être recadrés. Prenez Mathieu : pour faire chic, il a inscrit « tir à l’arc » dans la catégorie « loisirs » de son CV. Du coup, il passe plus de temps à s’entraîner qu’à chercher un emploi ! Elsa n’a aucun diplôme ? Et alors ? Elle préfère passer des heures à rêvasser en haut d’un arbre ou à marcher dans la forêt… où Mathieu, justement, s’est bricolé une cabane de fortune en attendant que les choses s’arrangent. C’est une des belles idées du film : ce retour à l’état sauvage, à une part d’enfance dans une nature hospitalière qui ne vous demande pas votre CV. Soudain, la mise en scène de Xabi Molia s’élargit, s’illumine…

C’est que, pour le jeune réalisateur, l’accomplissement n’est pas dans la réussite sociale, mais dans l’acceptation de soi et des autres. Au-delà des épreuves, l’instable et le loser (Julie Gayet et Denis Podalydès, magnifiques) resteront fidèles à l’autre maxime qui régit cette comédie mélancolique sur le refus de gagner à tout prix : « Atteindre le but, c’est louper tout le reste. »

En première partie, un court métrage :

En première partie, un court métrage :

Le chien au collier électrique

de Steve Baker

Australie | 2008 | Animation | 4’40

Un chien vivant dans le sous-sol d’un immeuble aperçoit par un vasistas une rue passante. A chaque mouvement extérieur, le chien aboie. Son maître décide de lui mettre un collier qui envoie une décharge électrique à chaque manifestation de l’animal. Une mouche se rend compte de cet avantage… Dehors les martiens attaquent tandis que Godzilla ravage la vile...

Quatre minutes sous tension… C’est ce qu’offre ce très court film d’une efficacité redoutable. Doté d’un graphisme original et séduisant, façon comics, et d’un rythme qui nous tient en haleine, Dog with Electric Collar n’arrête pas un instant. N’ayant peur de rien, le film mélange les genres pour notre plus grand plaisir, convoquant une attaque d’extraterrestres ou le passage dévastateur d’un Godzilla. À un autre niveau, le chien souffre, mais son attention (obsession) est davantage portée sur cette mouche du coche que sur les dégâts occasionnés par des agresseurs d’une toute autre taille…

Vendredi 10 décembre 2010 à 21h

Vendredi 10 décembre 2010 à 21h

Harvey Milk

avec Amnesty International

Soirée animée par Francis Perrin,

vice-président d’Amnesty International France.

de Gus Van Sant

avec Sean Penn, Josh Brolin et Emile Hirsch

drame

Etats-Unis | 2008 | 2h07 | VOST

Sortie française le 4 mars 2009

Le film retrace les huit dernières années de la vie d’Harvey Milk. Dans les années 70, il fut le premier homme politique américain ouvertement gay à être élu à des fonctions officielles, à San Francisco en Californie. Son combat pour la tolérance et l’intégration des communautés homosexuelles lui coûta la vie.

Deux oscars

Nommé dans 8 catégories aux Oscars, le film a remporté deux statuettes : Meilleur acteur pour Sean Penn et meilleur scénario pour Dustin Lance Black .

Une sortie US symbolique

Harvey Milk est sorti aux Etats-Unis pour l’anniversaire des 30 ans du décès d’Harvey Milk.

Milk, grand public

Harvey Milk, film à la narration traditionnelle et au casting rutilant (Sean Penn, Josh Brolin, Emile Hirsch, James Franco), marque le grand retour de Gus Van Sant à un cinéma « grand public » après quatre films sur l’adolescence qui lorgnaient parfois vers le cinéma expérimental : Gerry, Elephant (Palme d’Or à Cannes en 2003), Last Days et Paranoid Park (Prix Spécial du Jury à Cannes en 2007).

Après un documentaire

Le destin de Harvey Milk, militant de la cause homosexuelle, avait déjà été évoqué dans un documentaire, The Times of Harvey Milk, un film de Robert Epstein, lauréat de l’Oscar du Meilleur documentaire en 1985.

La critique du Monde

UN EXCELLENT FILM

On peut appeler ça de la comédie ou de l’art dramatique, ou alors un miracle – ce moment où un acteur disparaît à l’intérieur de son personnage. Dès les premières séquences d’Harvey Milk, Sean Penn (éternel mauvais garçon, l’une des dernières gueules d’Hollywood) s’évanouit et se réincarne en Harvey Milk, personnage historique, martyr de la cause gay et héros du film de Gus Van Sant.

Milk fut le premier homme politique américain ouvertement homosexuel à détenir un mandat électoral (conseiller municipal de San Francisco). Un an après son élection, en 1977, il fut assassiné, en même temps que le maire de la ville, George Moscone, par Dan White, un autre conseiller municipal.

Il y a de la révérence dans le portrait d’Harvey Milk que font Gus Van Sant et Sean Penn, un soin minutieux à mettre en évidence sa force de conviction, son humanité, sa fragilité. Il faut oublier la connotation péjorative qui s’est attachée au terme d’icône, et se souvenir qu’une icône, c’est d’abord un œuvre d’art, parfois un chef-d’œuvre. Face à cette icône gay, il faut avoir une capacité de résistance peu commune, aux émotions comme aux arguments, pour ne pas sortir de la salle empli d’admiration, pour le film comme pour son sujet.

Le scénario de Dustin Lance Black présente Harvey Milk en 1970, le soir de ses 40 ans, draguant un joli garçon dans le métro new-yorkais. Scott Smith (James Franco) est un hippie qui emmène Milk vers l’habitat naturel de son espèce, San Francisco, qui à ce moment était en passe de devenir la capitale gay des Etats-Unis.

Il a suffi de cette séquence new-yorkaise (et des images du générique, qui reviennent sur la persécution des homosexuels aux Etats-Unis jusqu’au milieu des années 1960) pour que Gus Van Sant établisse les étroites limites de la prison à laquelle Milk veut échapper.

Dès l’arrivée à San Francisco, le film prend une ampleur solaire, mettant en scène l’irrésistible libération de ceux qui, non seulement n’ont plus besoin de se cacher, mais décident de prendre quelques places au premier rang. C’est cette métamorphose qui fait la grandeur du travail de Sean Penn. Bien sûr, il maîtrise les mimiques, les maniérismes d’un gay des années 1970, mais ce ne sont que des outils qui enveloppent l’ouverture de Milk au monde, la prise de conscience de son charisme, son apprentissage du jeu politique, un processus fascinant d’évidence.

Autour de la figure de Milk-Penn, Gus Van Sant fait graviter ses amants (joués par James Franco, puis Diego Luna, émouvant dans le rôle de Jake Lira), ses alliés politiques (on retrouve Emile Hirsch, l’interprète d’Into the Wild, en bouffon de la cour du roi Harvey) et ses adversaires.

CINÉASTE AMBIVALENT

Dan White, l’assassin de Milk et du maire Moscone, est l’incarnation de l’opposition à la reconnaissance du droit des homosexuels. Gus Van Sant a donné le rôle à Josh Brolin, qui était encore il y a quelques mois président des Etats-Unis dans W., le film d’Oliver Stone. Dan White était l’élu d’une circonscription ouvrière, un père de famille qui se voulait l’incarnation de la norme américaine. Brolin en fait un personnage sombre, ambigu, à la fois fasciné et révulsé par Milk.

Le film continue de prendre de l’ampleur au fil des succès de son héros. Celui-ci doit affronter la violente campagne antigay lancée par la chanteuse Anita Bryant, dont les émules californiens tentent de faire interdire, par référendum, l’accès de l’enseignement public aux professeurs homosexuels.

Les séquences consacrées à la campagne pour ce scrutin sont chargées d’adrénaline, et, comme l’a remarqué très explicitement Sean Penn en recevant l’Oscar, sont comme l’image heureuse de la défaite subie par les homosexuels lors de l’adoption, en novembre 2008, de la proposition 8 interdisant le mariage homosexuel en Californie. Le film est sorti trop tard pour servir de plan de bataille aux adversaires de cette proposition.

Gus Van Sant est un cinéaste parfaitement ambivalent, capable du radicalisme formel le plus intransigeant – Last Days (2005) – comme de la soumission la plus totale au langage hollywoodien – A la rencontre de Forrester (2001). Harvey Milk est peut-être le premier film dans lequel il réconcilie les deux versants de son talent, mettant au service du spectacle la maîtrise formelle de ses expérimentations.

Les morceaux de bravoure sont filmés avec le panache nécessaire. Les scènes d’intérieur, qui mettent en scène la vie privée tumultueuse du politicien, sont plus incisives, souvent cruelles. Et, pour le finale tragique, Gus Van Sant utilise avec une assurance stupéfiante les acquis d’Elephant et Last Days, filmant à nouveau une tragédie américaine, avec ce mélange de détachement lucide et de colère qui est devenu sa marque.

En première partie, un court métrage :

En première partie, un court métrage :

Yullia

de Antoine Arditti

France | 2009 | Animation | Couleur et Noir & blanc | 5’52

Subitement arrachée à ses journaux, Yulia, se retrouve parachutée dans une pièce sans issue avec cinq manettes fixées au mur. En les actionnant, elle déclenche une série d’événements absurdes qui la conduiront à trouver l’âme sœur.

Avec son trait crayonné en noir et blanc, Yulia est une petite merveille d’invention où les règles les plus élémentaires de la logique se trouvent bouleversées jusqu’à l’absurde. Au final, derrière la fantaisie d’une situation projetant deux personnages dans le lieu où pourraient se réaliser tous leurs désirs (une figuration de l’inconscient ?), c’est à une fable progressiste défaisant un couple beauf et hétéro pour chanter, a contrario, les vertus d’une union lesbienne que nous invite Antoine Arditti. Dans un registre ouvertement caricatural et assumé comme tel, assez réjouissant.

vendredi 14 janvier 2011 à 21h

vendredi 14 janvier 2011 à 21h

Ciné Concert à propos du film

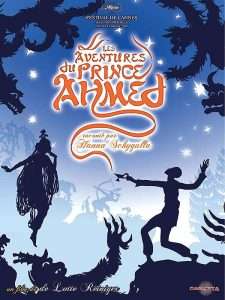

Les aventures du Prince Ahmed

de Lotte Reiniger

Animation | Allemagne | 1924 – 1926 | couleurs | 1h10

Le prince Ahmed, fils du calife, pour s’être opposé au mauvais mage qui convoite sa sœur Dinarsade, est emporté dans les airs par le cheval enchanté du mage. Parvenu au pays Wak-Wak, il s’éprend de sa reine Pari Banu. Mais le mage enlève la reine qu’il vend à l’empereur de Chine comme épouse…

Réalisé au début des années 20, ce film est à la fois l’un des chefs-d’œuvre esthétiques du cinéma d’animation, le premier long métrage du genre, l’une des œuvres les plus originales du cinéma expérimental et d’avant-garde de l’époque, et la plus raffinée et appropriée des illustrations des contes des Mille et Une Nuits transposée à l’écran.

« Aussi merveilleux que Princes et Princesses, avec 75 ans d’avance ! » Le Monde

« Une poésie de papier » Positif

Accompagné par la troupe Etoile :

Guy-Frank PELLERIN | saxophone bariton

Pascal MORROW | violon

Daniel GUIL | percussions et voix

A propos de Lotte Reiniger

La réalisatrice travailla trois ans à cette animation, en collaboration avec son mari Carl Koch, mais aussi Berthold Bartosch et Walter Ruttmann, deux autres figures de l’avant-garde allemande dont les recherches expressives ont articulé pour la première fois le cinéma, les arts graphiques ou plastiques, et la musique en vue d’une synthèse où l’expressionnisme des formes et de leurs mouvements – parfois jusqu’à l’abstraction du « cinéma pur » – s’épanouit dans l’espace et dans le temps.

Ce ciné-concert rend, avant tout hommage à l’une des premières réalisatrices du cinéma, Lotte Reiniger (1899-1981), pionnière du cinéma d’animation.

A l’adolescence, élève de Max Reinhardt, elle cultive sa passion et sa manie de découper des silhouettes. Puis, attirée par le cinéma et le trucage, elle intègre le fameux groupe des cinéastes d’avant-garde berlinois : Paul Weneger, Walter Ruttmann, Berthold Bartosch, Hans Richter et Carl Koch. Ce dernier sera à la fois son mari et un conseiller technique, lui fabricant sur mesure un appareil de prise de vue image par image.

En 1923, peut alors commencer l’incroyable réalisation de son unique long métrage, produit par le banquier Louis Hagen : Les Aventures du Prince Ahmed. Il s’en suivra une série de courts métrages, ainsi que des commandes de la part de grands réalisateurs tels que Fritz Lang ou Jean Renoir.

En 1936, elle s’installe en Angleterre où elle réalisera la moitié de son œuvre, évoluant vers l’enseignement de son art. Lotte Reiniger s’éteint le 17 juin 1981, en Allemagne. « Son regard, son imagination et son génie n’avaient besoin que d’une paire de ciseaux. » écrivit le Times à sa disparition.

Un hommage à Naguib Mahfouz (1911-2006)

En France, le film présente une difficulté. Les intertitres (cartons) magnifiquement calligraphiés, sont en allemand. Interprétés simultanément lors de la projection, ils sont noyés par l’accompagnement musical si au préalable, l’articulation entre texte et musique n’a pas été prise en compte. D’où l’idée d’inclure les intertitres dans une narration, laquelle dirige l’accompagnement musical.

Mais pour cela, il fallait un texte qui soit à la hauteur de l’œuvre de la réalisatrice. Naguib Mahfouz, prix Nobel de littérature, était l’auteur idéal. Nous retrouvons dans son style toute la sensualité et le sacré de l’Orient que Lotte Reiniger donne à voir dans son film.

En 1ère partie, 1 court métrage :

En 1ère partie, 1 court métrage :

Le Balayeur

de Serge Elissalde

Animation | France 1990 | 4′

Synopsis

En ville, un balayeur fait disparaître violemment dans la bouche d’égout les personnages et les choses qui l’agressent. Il va pourtant se laisser séduire par une petite fille et prendre le risque de lui venir en aide.

L’avis de l’Agence du Court Métrage

A l’ombre des grands immeubles, Le balayeur débarrasse à coups de balais tout ce que charrient les trottoirs, des détritus à l’hostile indifférence des piétons. C’est la douceur d’une fillette, nullement impressionnée par son apparente méchanceté, qui fêlera l’armure que ce trop sensible géant a créée pour se protéger de la cruauté ambiante. L’improbable rencontre entre l’ours et la poupée ainsi que l’immensité mouvante de la ville sont relevés par l’usage, parfaitement maîtrisé, d’une superbe animation en noir et blanc. On retrouve dans ce conte humaniste le trait agile et la poésie mêlée d’humour qui teintent l’œuvre de Serge Elissalde, réalisateur d’animation reconnu depuis comme l’un des plus talentueux de sa génération. Mi-ogre, mi-magicien, ce héros au cœur pur séduira les petits comme les grands enfants.

Ce tout premier essai de Serge Elissalde, sélectionné d’emblée aux Césars, décrocha la timbale de Los Angeles à Hiroshima.

Carrière du film

Prix de la première œuvre – Festival du film d’animation Grand Ecran (Marly-le-Roi – France – 1990)

Prix de la meilleure animation – Festival du film d’animation Grand Ecran (Marly-le-Roi – France – 1990)

Sélection – Rencontres Cinémaginaire (Argelès-sur-Mer – France – 1992)

Sélection – Festival national et international du Court Métrage (Clermont-Ferrand – France – 1992)

vendredi 21 janvier 2011 à 21h

vendredi 21 janvier 2011 à 21h

Very Bad Trip

de Todd Phillips

avec Bradley Cooper, Ed Helms et Zach Galifianakis

comédie | Etats-Unis | 2009 | 1h30 | VOST

Au réveil d’un enterrement de vie de garçon bien arrosé, les trois amis du fiancé se rendent compte qu’il a disparu 40 heures avant la cérémonie de mariage. Ils vont alors devoir faire fi de leur gueule de bois et rassembler leurs bribes de souvenirs pour comprendre ce qui s’est passé…

« Ce qu’on a vu de plus hilarant depuis un bail » Les Inrockuptibles

« Prodigieuse est la liberté dans laquelle flotte le film » Cahiers du Cinéma

« Le spectateur devra se mettre rapidement au diapason car Very Bad Trip dépasse en delirium tremens ce que l’on peut imaginer » Le Figaro

« Une comédie complètement bourrée (de talent) à consommer sans modération » Première

Succès surprise au box-office US

Sans véritables « stars » à son générique, Very Bad Trip a rencontré un énorme succès au box-office américain, restant en tête du classement deux semaines consécutives et totalisant durant cette période plus de 100 millions de dollars de recettes.

La « gueule de bois » ultime

La « gueule de bois », cet état matinal bien particulier qui suit une fête arrosée, est au coeur de la comédie Very Bad Trip. Mais ici, il s’agit d’une énorme « gueule de bois », comme l’explique le réalisateur Todd Phillips : « Boire jusqu’à perdre connaissance et se réveiller au petit matin au milieu de dizaines de bouteilles vides n’a rien d’extraordinaire. Mais nous avons voulu pousser cela jusqu’au pur délire. Ce film n’est pas la banale histoire d’une gueule de bois, c’est l’histoire de la mère de toutes les gueules de bois ! ». Et de donner son conseil pour enterrer une vie de garçon : « Entourez-vous de copains fiables. Que chaque fêtard soit responsable d’un autre. Et si besoin est, distribuez des plaques d’identification avant les festivités ! ».

Du délire et du cœur

Very Bad Trip est un pur concentré de délire mais a également du cœur, comme l’explique son réalisateur Todd Phillips : « La comédie est encore meilleure quand elle a du cœur. Le spectateur de ce Very Bad Trip doit sentir que nos gars sont vraiment attachés les uns aux autres pour que le film ne se réduise pas à une succession de gags. Nous avons cherché à explorer l’humour spontané qui naît de l’amitié masculine, les liens de complicité que nouent les hommes, et la gêne qui en découle parfois… Le casting assure les deux tiers de la réussite d’une comédie. Vous avez évidemment besoin d’un scénario solide, mais vous devez surtout trouver le bon rythme qui permettra à de grands acteurs comiques de se renvoyer la balle. Le script n’a été qu’un tremplin pour Bradley, Ed et Zach ».

Des cascades, des tigres et… Mike Tyson !

Le producteur Daniel Goldberg explique que Very Bad Trip « regorge de gags physiques : cascades, collisions, bagarres, dévastations en tous genres, sans oublier des tigres, des mecs plus ou moins à poil… Un gros, gros boulot ». Mais le film possède également un atout de poids (au sens propre comme au sens figuré) en la personne de l’ex-champion de boxe Mike Tyson, qui joue son propre rôle !

Todd Phillips : toujours la comédie

Todd Phillips, le réalisateur de Very Bad Trip, est spécialisé dans le registre comique. Son nouveau film, tout aussi drôle, est Date limite, avec Robert Downey Jr et Zach Galifianakis, révélé dans Very Bad Trip.

En 1ère partie, 1 court métrage :

En 1ère partie, 1 court métrage :

Lost Paradise

de Mihal Brezis

France | 2008 | 9’50

Scénario : Mihal Brezis et Oded Binnun

Image : Oded Binnun

Montage : Mihal Brezis

Musique : Ronen Shapira

Son : Misha Spector et Itay Halevi

Interprétation : Moris Cohen et Rotem Zissman-Cohen

Synopsis

Un couple fait tendrement l’amour dans une chambre d’hôtel bon marché. Quelques instants plus tard, alors que l’homme et la femme se rhabillent en silence, l’idylle qui paraissait authentique semble avoir disparue. Une interprétation du récit d’Adam et Eve.

L’avis de l’Agence du Court Métrage

Lost Paradise appartient à la famille de ces films courts dans lesquels une image forte vaut mieux qu’un grand discours. S’il met en scène, par la bande, le conflit israélo-palestinien, c’est à travers le prisme d’un couple et de l’érotisme des corps dénudés qu’il le fait. Si le procédé et la chute du film demeurent assez simples, le message passe. Message d’espoir ou constat amer d’une impossibilité de transcender les conventions religieuses, le film ne tranche pas, laissant le spectateur, optimiste ou pessimiste, libre de son interprétation…

« En général, les histoires d’amour montrent un homme et une femme qui se connaissent et qui se déshabillent au fur et à mesure qu’ils s’aiment. Ici, l’idée était d’inverser cette structure, de montrer un homme et une femme qui s’aiment déshabillés, et qui vont s’habiller. En quelque sorte, c’est l’inverse du film d’amour en général. » Propos de Mihal Brezis recueillis par Katia Bayer pour formatcourt.com.

vendredi 4 février 2011 à 21h

vendredi 4 février 2011 à 21h

Dans ses yeux

de José Luis Campanella

avec Soledad Villamil, Ricardo Darin et Pablo Rago

drame | Argentine | Espagne | 2010 | 2h09 | VOST

1974, Buenos Aires. Benjamin Esposito enquête sur le meurtre d’une jeune femme. 25 ans plus tard, il décide d’écrire un roman basé sur cette affaire « classée » dont il a été témoin et protagoniste. Ceci le ramène à ce meurtre qui l’obsède mais également à l’amour qu’il portait à sa collègue de travail, dans une Argentine étouffante et aux apparences trompeuses…

« Cet étouffant film d’atmosphère décline à loisir le thème de la vérité inscrite dans le regard » Le Monde

« Un excellent film noir, très bien ficelé, astucieux et prenant, remarquablement interprété » Le Figaro

« Campanella a l’art de rendre aimables les personnages qu’il aime. Sans doute parce qu’il en dévoile adroitement les failles, les timidités, les hésitations… On songe à ces mélos hollywoodiens de jadis – de Vincente Minnelli à Sydney Pollack – où la finesse psychologique s’alliait à un brio discret. » Télérama

Récompenses

Le film est récompensé en 2010 par l’un des Oscars les plus convoités : celui du Meilleur Film Etranger. C’est la deuxième fois que l’Argentine reçoit cet honneur, malgré sept nominations, la première fois étant en 1986 pour le film L’ Histoire officielle. Dans ses yeux a décroché le Goya du meilleur film hispano-américain tandis que l’actrice principale, Soledad Villamil a été récompensée pour sa prestation par celui du Meilleur Espoir Féminin.

Un réalisateur apprécié aux Oscars

C’est le deuxième film du réalisateur Juan José Campanella à représenter l’Argentine aux Oscars. La première fois, c’était en 2002 avec Le Fils de la mariée.

Une apparition pour le réalisateur

Le réalisateur Juan José Campanella fait un caméo dans le rôle du docteur qui s’occupe du problème de cœur de Rafael.

Adaptation

Le scénario de Dans ses yeux est adapté de « La Pregunta de sus ojos », roman de l’auteur argentin Eduardo Sacheri. L’écrivain a d’ailleurs travaillé avec le réalisateur Juan José Campanella sur l’adaptation cinématographique de son roman. Le cinéaste raconte : « J’ai alors décidé de rencontrer Eduardo Sacheri pour lui demander s’il accepterait de collaborer avec moi. Il a travaillé pendant longtemps dans le domaine judiciaire et connaissait donc bien le vocabulaire technique. Mais je voulais que l’on s’amuse à déconstruire le roman et pas qu’il défende chaque mot, chaque phrase de son livre et ça a plus que bien fonctionné ! Il a même fallu que je le freine parfois. Mon but était de poser cette question : cet homme qui marche vers nous, que sait-on de lui ? Qu’apprendrait-on de lui si on avait tout à coup un gros plan sur ses yeux ? Quels secrets nous raconteraient-ils ? »

La mémoire

Le réalisateur s’avoue fasciné par la mémoire individuelle mais aussi collective que l’on retrouve comme un élément clé dans le film : « La mémoire me fascine ainsi que la façon dont les décisions prises il y a 20 ou 30 ans peuvent nous affecter aujourd’hui. Cela peut aussi s’appliquer à la mémoire d’une nation. En tant que pays, alors que nous retrouvons maintenant notre mémoire des années 1970, nous savons que l’horreur a commencé à prendre forme avant la dictature militaire. L’histoire se déroule dans une Argentine où l’atmosphère est lourde et étouffante même pour les principaux protagonistes. »

Histoire de l’Argentine

L’Argentine, alors neuvième puissance économique mondiale, élit en 1946 le général Juan Peron. Celui-ci met en place un mouvement national-populaire. Le partage des richesses est désormais moins équilibré et la classe ouvrière argentine soutient Peron. Cependant, l’opposition de la bourgeoisie est pour le moins active; dès le retournement de la conjoncture économique, au début des années 1950, le leader populiste va être amené à pratiquer l’autoritarisme pour continuer à contrôler l’Etat et le pays. En 1955, un coup d’Etat le chasse du pouvoir, les militaires mettent en place un régime bureaucratique et autoritaire. En réaction à cette violence, les mouvements sociaux, les syndicats, les étudiants et les ouvriers se battent contre le régime. La première pueblada a lieu en 1969. 1973 marque la fin du régime militaire, Peron revient au pouvoir. Le pays s’enfonce alors dans une « guerre sale » entre pro et anti-peroniste, qui fera plus de 30 000 victimes et où opèrent les funestes « escadrons de la mort ».

Peron meurt en 1974 et sa femme lui succède à la tête du pays mais elle est renversée en mars 1976 par un nouveau coup d’Etat militaire. En 1983, Raul Alfonsin est le symbole d’un retour à la démocratie : il abroge l’amnistie déclarée avant que les forces armées ne perdent le pouvoir et demande de poursuivre neuf dirigeants de la junte militaire. Il nomme en même temps une commission nationale sur la disparition des personnes. Mais sous la pression de l’armée, son gouvernement instaure la loi des pardons. Carlos Menem lui succède en 1989. Une croissance exceptionnelle s’ensuit, très vite brisée en 2001 par la crise économique. Nestor Kirchner est élu en 2003 et son épouse, Cristina Kirchner, lui succède en 2007.

En 1ère partie, 1 court métrage :

En 1ère partie, 1 court métrage :

Tyger

de Guilherme Marcondes

Animation | Brésil | 2006 | 4’30

Scénario : Guilherme Marcondes et Andrezza Valentin

Image : Pierre de Kerchove

Montage : Guilherme Marcondes

Musique : Zeroum

Animation : Paula Nobre et Luciana Eguti

Son : Paulo Beto

Interprétation : Rafael Grampa, Paula Nobre et Guilherme Marcondes

Production : Guilherme Marcondes | Trattoria

Synopsis

Un tigre géant apparaît mystérieusement dans une grande ville pour révéler la réalité cachée d’une nuit ordinaire. D’après le poème Tyger de William Blake

L’avis de l’Agence du Court Métrage

Tyger s’inspire d’un poème homonyme de William Blake. Son jeune réalisateur s’est tourné vers l’animation en 2000 et a depuis réalisé des courts métrages et des clips. Cette forme est présente dans Tyger qui repose beaucoup sur l’utilisation de la musique et qui se construit selon une progression rythmique épousant l’évolution de la bande-son. Les images, superbes, mêlent différentes textures d’image en une technique hybride où le plus beau paradoxe est de voir ce tigre géant animé par de vrais marionnettistes fondus dans le décor.

Un beau palmarès…

Prix spécial – Anima Mundi (Rio de Janeiro – Brésil – 2006)

Prix des films brésiliens – Anima Mundi (Rio de Janeiro – Brésil – 2006)

Premier prix – Back Up Awards (Weimar – Allemagne – 2006)

Meilleur court métrage d’animation – Lausanne Underground Film and Music (Festival de Lausanne – Suisse – 2006)

vendredi 18 février 2011 à 21h

vendredi 18 février 2011 à 21h

Le Soupirant

de Pierre Etaix

avec Pierre Étaix, Karin Vesely, Claude Massot, France Arnel, Laurence Lignière et Denise Peronne

comédie burlesque

France | 1963 | 1h23 | noir et blanc

Un jeune chercheur solitaire, obéissant à une suggestion de son père, décide soudain de se marier. Avec qui ? Il se lance dans une aventure aux pièges multiples et jette son dévolu sur une idole indifférente. Sans regarder tout près de lui…

« Un heure vingt-cinq de bonheur complet, d’émerveillement tendre, comme seuls savent en offrir les grands comiques : Max Linder, Buster Keaton, Jacques Tati. » Télérama

« C’est un film délicieusement poétique qui donne l’impression d’un rêve éveillé. Personnages sans pesanteur, gags bien assemblés, faisant encaisser l’imaginaire, sentimentalité lunaire et touches de mélancolie. » Le Monde

S’il fallait en un mot résumer la vie et l’œuvre de Pierre Étaix, celui de « clown » vient très vite à l’esprit. Son travail au cirque, au music-hall, au cinéma, ses écrits et son œuvre picturale témoignent qu’il est le digne héritier d’une longue tradition clownesque qu’il a su prolonger jusque dans ses films, comme ses prédécesseurs, de Charlie Chaplin à Buster Keaton, l’avaient fait en leur temps.

Dessinateur, gagman, musicien, metteur en scène, décorateur de théâtre, mime, cinéaste, homme de télévision, poète, comédien, Étaix démarre sur les planches qu’il ne quittera jamais. Mais il est fasciné par le grand écran qu’il découvre d’abord en travaillant avec Jacques Tati, auquel il apporte sa touche très personnelle à travers ses dessins et accessoires.

Il se lance, au début des années 1960, avec son ami Jean-Claude Carrière, dans la réalisation. C’est le début de 10 ans de collaboration qui donnent naissance à 5 longs métrages et 3 courts qui parcourront le monde jusqu’au moment où, conséquences des contrats et des batailles juridiques, les films ne pourront plus être visibles.

Aujourd’hui, alors que l’imbroglio vient d’être résolu et qu’Étaix a récupéré les droits de ses films, le monde entier va enfin pouvoir redécouvrir ces chefs-d’œuvre poétiques et burlesques, en version restaurée !

En 1ère partie, 1 court métrage :

En 1ère partie, 1 court métrage :

Le génie de la boîte de raviolis

de Claude Barras

Animation | France | 2006 | 7′

Scénario : Germano Zullo

Image : Gilles Toutevoix

Montage : David Monti

Musique : Julien Sulzer et Julien Sultzer

Animation : Marjolaine Parot, Françoise Grumeau, Marjolaine Parrot et Pierre-Luc Granjon

Son : Raphaël Sommerhalder, Emmanuel Hungrecker, Zita Bernet, Rafael Sommerhalder et Pascal Hirt

Production : Hélium Films | Cinémagination | Pascal Le Notre

Synopsis

Comme tous les soirs en rentrant du travail, Armand, ouvrier à la chaîne d’une usine de pâtes alimentaires, s’ouvre une boite de raviolis en guise de dîner. Mais ce soir, un énorme génie surgit de la boîte. Il propose à Armand d’exaucer deux de ses vœux.

L’avis de l’Agence du Court Métrage

Les films destinés aux plus petits (mais aussi aux plus grands) sont suffisamment rares pour être salués lorsqu’ils sont réussis. C’est le cas du Génie de la boîte de raviolis, conte « fantastico-fantaisiste » partant d’un postulat absurde pour opposer deux espaces. Celui du réel et du travail (la ville|l’usine) et celui de l’évasion (la campagne verdoyante). Tout ici, de l’animation en pâte à modeler à l’aspect sommaire des personnages en passant par les voix, ramène à l’enfance.

vendredi 4 mars 2011 à 21h

vendredi 4 mars 2011 à 21h

Femmes du Caire

de Yousry Nasrallah

avec Mona Zaki, Mahmoud Hemida et Hassan El Raddad

drame | Egypte | 2009 | 2h15 | VOST

Le Caire, de nos jours. Hebba et Karim forment un couple de journalistes à succès, jeunes, riches et beaux. Hebba anime un talk-show politique, mais sa pugnacité anti-gouvernementale met en danger la promotion qu’attend son mari. Il lui met la pression ; elle promet de mettre un peu d’eau dans son vin. Son émission troque alors la politique pour des faits divers féminins. Le succès est immédiat : Hebba passionne des millions de spectateurs avec des histoires vraies, pleines de surprises, de violences, de rebondissements, les emmenant des bas-fonds du Caire à la jet-set, impliquant des membres du gouvernement, dans un tourbillon de sensualité et d’inventivité romanesque.

Mais où s’arrête la politique, où commence la question de la condition féminine. Hebba se retrouve très vite en terrain miné fait d’abus, de tromperies religieuses, sexuelles et… politiques.

Parcours différents

Le scénariste Waheed Hamed et le réalisateur Yousry Nasrallah ne sont pas issus du même genre de cinéma, le premier étant célèbre grâce à ses scénarios pour films grands public, tandis que le second est davantage réputé pour faire des films « d’auteur », moins accessibles et moins connus. Cela étant, ces deux artistes se retrouvent par leur engouement mutuel autour d’une thématique spécifique, celle d’un individu malmené par la société dans laquelle il évolue. Femmes du Caire marque leur première collaboration.

Ancré dans la réalité