Vendredi 13 septembre 2013 à 21h

Vendredi 13 septembre 2013 à 21h

LE GRAND SOIR

de Benoît Delépine et Gustave Kervern

avec Benoît Poelvoorde, Albert Dupontel, Brigitte Fontaine

France | comédie | 2012 | 1h32

Les Bonzini tiennent le restaurant « La Pataterie » dans une zone commerciale. Leur fils ainé, Not, est le plus vieux punk à chien d’Europe. Son frère, Jean Pierre, est vendeur dans un magasin de literie. Quand Jean Pierre est licencié, les deux frères se retrouvent. Le grand soir, c’est l’histoire d’une famille qui décide de faire la révolution… à sa manière.

Le grand soir est le cinquième film co-réalisé par Benoît Delépine et Gustave Kervern. Depuis leur premier film Aaltra en 2004, les deux réalisateurs enchaînent les tournages et sortent un film tous les deux ans. Ce film fut sélectionné dans la section Un Certain Regard au Festival de Cannes 2012 et s’inscrit clairement dans la continuité de leur cinéma d’auteur bien spécifique.

Insuffler un peu de mythologie (poétique, politique, cinématographique) quand tout part à vau-l’eau : tel est le défi du cinéma, devenu indispensable, de Delépine et Kervern. Les réalisateurs fomentent un « grand écart » entre générosité et pulsion destructrice, entre rire et rage nihiliste. Télérama

Cinéma minimaliste, lieux anonymes, photographie sans apprêt, filmage frontal. C’est le propos qui supporte le film. Nul besoin d’effet de style pour éclabousser le conformisme ambiant. Avec son humour décapant et sa démarche en zigzag, Le grand soir affirme la liberté de l’individu à se bâtir une autre vie, connaître une existence qui puisse se construire autrement que dans la marginalité et l’exclusion. Positif

A mi-chemin entre Harold Pinter et Jérôme Deschamps, les dialogues sont formidables. Certaines séquences, comme celle du pendu par exemple, ou celle des lettres dérobées aux enseignes, aussi. Dupontel est ahurissant de talent. Quant à l’émotion, elle est là, constante, prégnante. Le Parisien

Si l’on s’abstient de tenir la comptabilité des sourires que déclenche le film, c’est davantage son mélange d’amertume et de lucidité qui fait tenir l’ensemble. Libération

En 1ère partie, 1 court métrage :

LE CIRQUE

de Nicolas Brault

France | Animation | 7’30 | 2010

de A l’hôpital, un petit garçon veut vivre un moment d’intimité avec sa mère malade, mais un groupe de visiteurs, inconnus de l’enfant, y font obstacle.

Vendredi 27 septembre 2013 à 21h

Vendredi 27 septembre 2013 à 21h

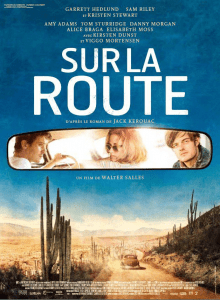

Sur la route

de Walter Salles

avec Garrett Hedlund, Sam Riley, Kristen Stewart

France, Etats-Unis, Grande-Bretagne

2012 | drame | 2h20 | VOST

Au lendemain de la mort de son père, Sal Paradise, apprenti écrivain new-yorkais, rencontre Dean Moriarty, jeune ex-taulard au charme ravageur, marié à la très libre et très séduisante Marylou. Entre Sal et Dean, l’entente est immédiate et fusionnelle. Les deux amis rompent leurs attaches et prennent la route avec Marylou. Assoiffés de liberté, les trois jeunes gens partent à la rencontre du monde, des autres et d’eux-mêmes.

A l’instar de Central do Brasil et Avril brisé, Walter Salles se réinvente dans le genre du road-movie à travers Sur la route. Le réalisateur affirme que c’est une occasion pour lui de revenir sur des films essentiels, comme Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard ou Profession : reporter de Michelangelo Antonioni. Il ajoute également que « son premier souvenir d’enfant est la route qui défile par la lunette arrière d’une voiture », témoignant ainsi de son intérêt particulier pour ce genre cinématographique.

L’ampleur de ce projet a poussé le réalisateur à s’investir par tous les moyens possibles. En effet, Walter Salles s’est beaucoup documenté sur la vie de l’écrivain Kerouac et sur toute l’époque de la « Beat generation ». Il a aussi décidé de prendre la route et de refaire le trajet décrit dans le livre afin de revivre la même chose et d’avoir tous les éléments favorables à la réussite de son adaptation. Le tout a été filmé pour garder les traces de ces découvertes, et a également fait l’objet d’un documentaire intitulé « In Search of On The Road ». Après son voyage, le cinéaste a conclu que son film ne pourra pas être tourné aux Etats-Unis, c’est pourquoi le tournage de Sur la route a eu lieu au Canada puis en Argentine.

L’adaptation de « Sur la route », le roman de Jack Kerouac, a connu la période de gestation la plus longue dans l’histoire du cinéma. Dès les années 50, l’écrivain lui-même a voulu porter son livre à l’écran avec Marlon Brando et James Dean en tête d’affiche. Le projet a ensuite intéressé Francis Ford Coppola qui a acheté les droits du roman en 1968. Ce dernier a longtemps parlé de « Sur la route » comme d’une grande aventure cinématographique, mais sans réussir à la vivre jusqu’au bout. Il a d’abord pensé réaliser le film avec son fils Roman, puis a fait appel à des réalisateurs comme Joel Schumacher, Jean-Luc Godard ou Gus Van Sant. C’est en découvrant Carnets de voyage que Coppola a pris la décision de contacter Walter Salles.

Walter Salles réussit à donner toute sa modernité à l’œuvre de Kerouac à travers un road-movie toujours sur les chapeaux de roues. Électrisant. Le Journal du Dimanche

Un découpage très libre, une caméra proche des personnages, sans cesse aux aguets des émotions affleurant sur les visages, une lumière souvent naturelle (parfois un peu sauvage) contribue à la construction d’un voyage dans toutes ses directions physiques et mentales. Positif

Le cinéaste brésilien s’en tire plutôt bien, imposant à son film le même rythme jazz que celui qui avait accompagné et inspiré le jeune écrivain. Le voyage de ces pionniers peut paraître limité, mais il a le mérite d’être le premier du genre, et ses interprètes réussissent à nous faire partager l’excitation de la découverte. Première

La part de romantisme que chaque personnage porte en lui se trouve considérée sans contaminer jamais le regard porté sur eux, sur leur histoire, sur cette forme même de naïveté. C’est une des raisons qui font que le film touche autant, et si durablement. Le Nouvel Observateur

En 1ère partie, 1 court métrage :

Les fans de Francis Duquet

France | Fiction | 10′ | 1998

Une vedette de la télé tombe en panne de voiture en pleine campagne. Recueilli par une brave famille totalement fanatique de télé, l’animateur représente un cadeau inespéré qu’il est hors de question de laisser filer… Avec Bruno Solo, dans le rôle du kidnappé, le cauchemar tourne vite au burlesque.

Vendredi 11 octobre 2013 à 21h

Vendredi 11 octobre 2013 à 21h

La Garçonnière

de Billy Wilder

Etats-Unis | comédie dramatique | 2h05 | 1960 | VOST

avec Jack Lemmon, Shirley MacLaine et Fred MacMurray

Baxter est employé dans une grande compagnie d’assurance. Dans l’espoir d’un avancement, il prête souvent son appartement à ses supérieurs qui y emmènent leurs petites amies. Le chef du personnel le convoque et lui demande aussi sa clé. Baxter est enfin promu. Ce qu’il ignorait, c’est que le chef du personnel emmenait dans son appartement la femme dont il était amoureux…

Il y a beaucoup de sommets dans la longue carrière de Billy Wilder : La Garçonnière, réalisé après le célébrissime Certains l’aiment chaud (1959), en est indéniablement un. Ce chef-d’œuvre est à la fois un brillant vaudeville accumulant les quiproquos et une évocation déchirante de la solitude des villes modernes, une sorte de mélodrame très cru, sans miel ni guimauve.

Couronné de cinq oscars (meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur montage et meilleure direction artistique), est l’un des plus grands films de Billy Wilder. Lors d’une conversation dans le film, il est déclaré qu’il y a deux types de personnes dans la vie : les exploiteurs et les exploités. La Garçonnière de Billy Wilder se penche sur le destin de deux de ces exploités, travaillant dans une grande compagnie d’assurance à New York. C.C. Baxter (Jack Lemmon) est exploité pour son appartement de célibataire, ses supérieurs lui empruntent la clé afin d’y ramener leur maîtresse en toute discrétion, si bien que le pauvre Baxter se retrouve dépossédé de son propre logement – ce dernier y voit l’occasion rêvée d’être promu dans sa société. L’autre protagoniste est une exploitée sentimentale, Fran Kubelik (Shirley MacLaine), liftière ayant une liaison avec le boss de la boite, Jeff Sheldrake (Fred MacMurray) qui lui promet de quitter femme et foyer pour son doux regard. Seulement Baxter en pince aussi pour la jeune femme, qu’il n’ose même pas courtiser, étant bloqué par son besoin d’ascension au sein de l’entreprise, au détriment d’une élévation sentimentale.

Outre ses fantastiques acteurs, cette comédie dramatique touche par son adresse dans la mise en place d’une mécanique sans issue favorable pour Baxter. Quiproquos sur son statut de Don Juan avec le voisinage et déférence incroyable envers sa hiérarchie font de lui un personnage amusant et captivant, héros d’une vie portée sur la réussite en entreprise, dans une société où le plaisir n’existe que dans la relation extra conjugale. Un plaisir dont il est l’acteur fantomatique, hôte malgré lui de ces aventures dont il conserve les reliques et doit assumer certaines conséquences. A force d’infortunes pour ces deux amants potentiels, le spectateur est poussé vers l’union impossible entre Baxter et Fran, si seulement la situation ne poussait pas chacun d’entre eux vers d’émouvants extrêmes – où brille le génie d’écriture de Wilder et Diamond, après avoir fait tant rire le spectateur de situations doucement dramatiques pour leurs protagonistes, ils nous plongent dans des conséquences mélancoliques, laissant toujours de belles échappées à l’humour. La clé du bonheur n’est pas toujours celle que l’on croit, encore faut-il avoir la possibilité d’écouter son cœur dans un monde aveuglant de duplicité.

En 1ère partie, 1 court métrage :

Heureux anniversaire

de Pierre Etaix

France | Fiction | 12′ |1962

Elle dresse la table, elle l’attend. C’est leur anniversaire de mariage. De son côté, il achète des fleurs, un cadeau, il se hâte. Mais la ville tout entière, ce jour-là, semble avoir comploté contre ce jour de fête.

Vendredi 25 octobre 2013 à 21h

Vendredi 25 octobre 2013 à 21h

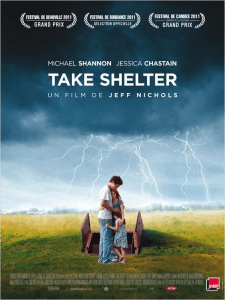

Take Shelter

de Jeff Nichols

Etats-Unis | 2012 | drame | 2h | VOST

avec Michael Shannon, Jessica Chastain et Tova Stewart

Curtis LaForche mène une vie paisible avec sa femme et sa fille quand il devient sujet à de violents cauchemars. La menace d’une tornade l’obsède. Des visions apocalyptiques envahissent peu à peu son esprit. Son comportement inexplicable fragilise son couple et provoque l’incompréhension de ses proches. Rien ne peut en effet vaincre la terreur qui l’habite…

Ce n’est pas si souvent que le cinéma américain traite du mysticisme ou des failles de la raison. Il faut l’avouer : à l’appréhension de ces domaines si régulièrement maltraités par un cinéma aussi friand de certitudes que le cinéma américain, s’ajoutait la présence menaçante d’un comédien pas manchot, mais enclin au cabotinage au contact d’un archétype devenu trop familier – soit Michael Shannon dans un énième rôle d’Américain halluciné (après Bug, World Trade Center, Les Noces rebelles…). Cependant, Shannon fait ici honneur à une partition écrite plus finement que les autres, sur un mode moins théâtral, par le réalisateur Jeff Nichols qui le dirige de nouveau, après son précédent et premier long métrage Shotgun Stories. Son personnage est un quidam tout à fait ordinaire, mari et père concerné, ouvrier de chantier, dont les nuits et bientôt les jours sont hantés par des visions de catastrophes et de menaces sur sa famille et sa communauté. Leur persistance le conduisant à les prendre pour prémonitoires, il s’attelle à la sécurisation de son foyer, sous le regard impuissant de son entourage observant son comportement de plus en plus obsessionnel et paranoïaque – notamment à la restauration de l’abri anti-tempête enfoui dans son jardin… tout en consultant néanmoins un psychiatre, trop conscient des doutes planant sur son état mental.

Cette double vie du personnage, à la fois socialement intégré et glissant dans un monde semble-t-il basé sur des chimères, se refusant à choisir entre la raison (du moins ce que lui dicte la voix de la normalité) et l’irrationnel (illusoire ou prémonitoire, on l’ignore), est à l’image de l’ambivalence savamment cultivée par Take Shelter, qui laisse constamment cohabiter les hypothèses « psychose » et « prescience » en minimisant la discrimination entre elles. Ainsi laisse-t-il les visions mentales du personnage faire irruption dans les images du factuel, en raccords cut et avec un minimum d’effets, parfois même sans transition (les scènes de réveils en sursaut ne sont pas systématiques), avant de les laisser suggérer dans le hors-champ créé par le regard perdu de Shannon, par les sons d’origine douteuse qui attirent son attention. Face à cette situation personnelle insaisissable, la réaction de la normalité (l’épouse, les proches, les collègues) prend elle aussi un double sens, hésitant entre gêne face à un comportement potentiellement néfaste et répression contre ce qui sort de son cadre (voir comment, vers la fin, l’épouse doit se comporter avec son mari comme une mère).

L’ambiguïté ainsi entretenue contamine jusqu’aux scènes les plus attendues de ce genre et de ces domaines dans le cinéma américain. Ainsi, dans tout autre film de ce cinéma sur des troubles mentaux, une crise de rage comme celle qui saisit Shannon au milieu de ses concitoyens et officialise sa démarcation de la communauté ne serait qu’un passage obligatoire, forcé voire caricatural pour stigmatiser l’« anormal » (à Hollywood, même les autistes n’y échappent pas). Or ici, les doutes qui empreignent Take Shelter désamorcent tout sous-entendu moralisateur : le statut du personnage – psychotique ou prophète – demeure indécis, et ses réactions continuent de manifester la pleine conscience des deux perceptions du réel qui l’habitent. Et puis, la scène finale, pirouette ultime qui aurait pu décider – choix facile – de donner une réponse-surprise aux doutes ayant parcouru le film, choisit malicieusement de prolonger, voire de propager ces mêmes doutes. Point final, mais de suspension, adéquat pour un film habile à mettre en scène la part indécidable – néanmoins tenace – d’angoisses intimes.

En 1ère partie, 1 court métrage :

Corridor

de Frédérique Ortéga

France | Animation | 11’15 | 2011

Un petit garçon et ses parents se promènent dans une fête foraine. La mère propose avec fougue à l’enfant,de faire seul un tour dans le train fantôme. Malgré son appréhension, l’enfant accepte. Passé le tunnel, il va se retrouver hébété dans un vrai train dans lequel il va se confronter à lui même et grandir.

Vendredi 15 novembre 2013 à 21h

Vendredi 15 novembre 2013 à 21h

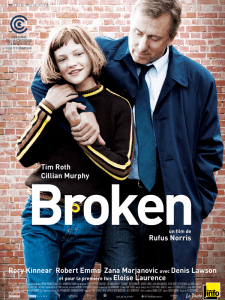

Broken

de Rufus Norris

Grande-Bretagne | drame | 1h30 | 2012 | VOST

avec Eloise Laurence, Tim Roth, Cillian Murphy et Bill Milner

Témoin d’une agression brutale, Emilie se rend compte que la maison où elle vit, son quartier, son école, lui sont devenus étrangers, presque hostiles. Les certitudes rassurantes de l’enfance ont laissé place à l’inconnu et à la peur…

Broken a fait l’ouverture de la Semaine de la Critique au festival de Cannes 2012. Il s’agit du premier film du réalisateur britannique Rufus Norris.

Non content de s’être attribué les services de grands acteurs confirmés comme Tim Roth et Cillian Murphy, le cinéaste Rufus Norris a mis toutes les chances de son côté pour sa première réalisation, puisqu’il a fait appel au scénariste de Boy A, Mark O’Rowe. On se rappelle que le film, porté par le jeune Andrew Garfield, avait connu un franc succès d’estime à l’époque de sa sortie en salle.

Pour Broken, Rufus Norris a choisi d’adapter à l’écran le roman éponyme de Daniel Clay, envers lequel il explique avoir éprouvé une attirance viscérale. Le cinéaste déclare ainsi avoir été successivement « énervé » puis « ému » par ce livre qu’il qualifie d’ « haletant », à tel point qu’il admet l’avoir lu d’une traite.

L’action du film se déroule dans une petite ville qui fait presque office de microcosme social. L’occasion pour Rufus Norris de livrer une analyse sur plusieurs niveaux, tant sur la psychologie des parents que sur la difficulté d’élever un enfant. Il explique que son film est une étude qui montre à quel point il est possible « de tout faire foirer », « de perdre le contrôle ».

Pour le réalisateur, la clef du film et le thème central du récit reposent sur l’idée de la perte d’innocence, phénomène qu’il a tenté de décrire dans Broken. Il pose également la question du rôle des parents dans ce moment difficile : comment une mère ou un père peuvent-ils protéger leur enfant de la réalité et prévenir cette perte d’innocence ?

Le soin apporté au montage, à l’image très pop et à la musique concourent à infléchir vers le fantastique les tragédies auxquelles est confrontée l’héroïne. Tout en ménageant une fascinante atmosphère de suspicion nourrie de flash-back, Rufus Norris réussit à flirter avec le noir sans basculer dans la déprime.

En s’immisçant avec subtilité dans l’intimité de ces « cocons » plus ou moins protecteurs, Rufus Norris signe un très beau film, parfois rude mais remarquable dans sa manière d’évoquer les différents visages de l’amour et du manque, l’innocence perdue et le mal insufflé, le processus incontrôlé qui amène des vies à prendre un chemin plutôt qu’un autre. La Croix

Le charme de Broken tient en bonne partie à celui de son interprète principale. Le montage primesautier, l’image très pop et la musique concourent à infléchir vers le fantastique les tragédies auxquelles est confrontée l’héroïne. Ce parti pris tient souvent avec élégance, jusqu’à la conclusion du film, qui verse dans la grandiloquence. Le Monde

En 1ère partie, 1 court métrage :

Le grain de beauté

de Hugo Chesnard

France | Fiction | 11’30 | 2008

« Margot, elle s’appelle Margot ! Il la rattrapera, il le faut »…

Vendredi 29 novembre 2013 à 21h

Vendredi 29 novembre 2013 à 21h

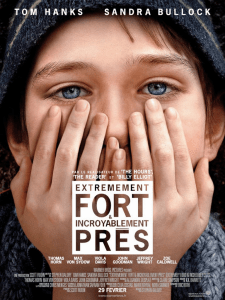

Extrêmement fort et incroyablement près

de Stephen Daldry

avec Thomas Horn, Tom Hanks, Sandra Bullock

et Max von Sydow

Etats-Unis | Drame | 2012 | 2h08 | VOST

Oskar est convaincu que son père (Tom Hanks), décédé lors des attaques du 11 septembre sur le World Trade Center, lui a laissé un ultime message dissimulé quelque part dans la ville. Se sentant délaissé par sa mère en deuil (Sandra Bullock) et guidé par un esprit bouillonnant qui refuse de croire en ce qu’on ne peut observer, Oskar part explorer New York à la recherche d’une serrure, celle-là même qui correspondrait à une clé mystérieuse trouvée dans le placard de son père. Son voyage dans les cinq « boroughs » lui permet de dépasser son propre chagrin pour acquérir une meilleure compréhension du monde observable qui l’entoure.

Extrêmement fort et incroyablement près est tiré du roman éponyme de Jonathan Safran Foer, publié en 2005, qui est la toute première œuvre majeure de fiction à se pencher sur la détresse des familles touchées par les attentats du 11 septembre 2001.

Le tournage d’Extrêmement fort et incroyablement près s’est entièrement déroulé à New-York. Après avoir démarré dans les studios JC à Brooklyn, l’équipe de tournage s’est aventurée dans les rues d’Harlem, de l’East Side et de l’Upper West Side, ainsi que dans des immeubles de bureaux de Manhattan, des tunnels de métro désaffectés de la gare Grand Central et même sur l’imposant Manhattan Bridge.

Le comédien Max von Sydow, acteur fétiche d’Ingmar Bergman et nommé aux oscars 2012 pour sa prestation dans Extrêmement fort et incroyablement près, campe ici le personnage du grand-père d’Oskar. Sa particularité ? Il ne dit pas un mot du film ! En effet, son personnage étant muet, l’acteur s’est efforcé d’exprimer ses angoisses, sa curiosité ainsi que sa joie uniquement à travers ses mimiques.

Afin de mieux cerner son personnage, la comédienne Sandra Bullock, qui incarne la mère du petit Oskar dans le film, a écouté de véritables enregistrements de conversations téléphoniques et de messages de victimes du World Trade Center. Un travail éprouvant selon l’actrice : « Ce qui m’a vraiment estomaquée, c’était d’entendre ces gens tenter de réconforter leurs proches. On comprend alors en écoutant ce type de message, qu’on puisse éprouver une souffrance qui ne s’apaisera jamais ».

La musique du film est signée de la main du compositeur français Alexandre Desplat. Ce dernier a notamment composé, entre autres, les bandes originales des films The Ghost Writer, Le Discours d’un roi, Carnage ou encore The Tree of Life.

Stephen Daldry cherche l’élan de l’enfance, la hardiesse, la spontanéité, les émotions simples. Un grand et beau mélo savamment orchestré.

En 1ère partie, 1 court métrage :

La femme dévoilée

de Rachida Krim

France | Fiction | 8’24 | 1998

A Oran, cinq jeunes gens désœuvrés passent leurs journées à tuer l’ennui. Un jour, un pari est lancé : suivre et draguer la première femme qui passera. Harath relève le défi.

Vendredi 6 décembre 2013 à 21h

Vendredi 6 décembre 2013 à 21h

L’étrangère

de Feo Aladag

Allemagne | drame | 1h59 | 2011 | VOST

avec Sibel Kekilli, Settar Tanrıöğen

et Derya Alaboraplus

Pour protéger son fils de son mari violent, Umay, une jeune femme turque d’origine allemande, quitte Istanbul et retourne vivre dans sa famille à Berlin. Mais les membres de sa famille, prisonniers des valeurs de leur communauté, ne l’accueillent pas comme elle l’espérait.

Présenté avec Amnesty International, L’Étrangère est une première œuvre forte, émouvante, dérangeante, dont le final bouleversant n’hésite pas à bousculer les tabous romanesques du cinéma. Déchirant, donc indispensable.

Pour un coup d’essai, c’est presque un coup de maître! Féo Aladag, actrice allemande, signe avec l’Etrangère un premier film d’une maitrise étonnante, un drame pudique absolument bouleversant…

L’Etrangère, c’est Umay, jeune maman marié à un homme violent. Pour lui échapper, elle décide de quitter Istanbul où elle vit avec la famille de son mari pour retourner auprès des siens, en Allemagne, au sein de la communauté turque à Berlin. Mais il est difficile d’échapper aux traditions (aussi ancestrales qu’absurdes) et l’initiative d’Umay est très mal vue par ses proches. Elle va à nouveau devoir fuir avec son fils pour échapper à un destin d’épouse soumise et malheureuse…

Le titre du film se comprend immédiatement : Umay n’est plus chez elle nulle part. Elle devra se reconstruire seule, entourée uniquement de son fils, otage bien involontaire d’enjeux qui le dépassent, et d’Atife, sa meilleure amie allemande. Et dès l’introduction, comme pour dissiper un suspense qu’elle devait juger – à raison – malvenu et prévenir son spectateur, Féo Aladag fait comprendre que le pire va sans doute arriver. Au-delà de l’évident portrait d’une femme émancipée qui souhaite simplement pouvoir assumer ses choix de vie librement, c’est aussi le cheminement vers une violence aveugle censé faire respecter un abominable code d’honneur évidemment injustifiable et la description d’une spirale infernale qui enferme absolument tous ses personnages dans une logique destructrice qui intéressent la réalisatrice.

Sans abuser des effets de style – quoique la musique, presque absente au début, renforçant en creux la force brute du propos, s’impose progressivement de façon un peu maladroite -, filmant à hauteur d’hommes (ou plutôt de femme en l’occurrence), Féo Aladag ne lâche presque jamais son héroïne dans son parcours chaotique et courageux. Nulle revendication, nul militantisme, le film se contente d’exposer une succession de faits sobrement et simplement, en évitant jugement et parti pris – et c’est sa grande force. Porté par un casting d’une justesse impeccable et duquel ressort une actrice en état de grâce (Sibel Kekilli, déjà impressionnante dans Head On et au passé aussi sulfureux qu’improbable d’actrice X), L’Etrangère est un choc presque inattendu (presque car le film a tout de même une longue et fructueuse carrière en festivals), une œuvre certes très noire mais qui laisse filtrer quelques rayons d’espoir.

Sans (presque) jamais forcer le trait, sans verser dans un pathos dégoulinant, la réalisatrice débutante laisse son spectateur abasourdi et profondément ému à l’issue d’un film qui prend aux tripes et au cœur…

Vendredi 31 janvier 2014 à 21h

Vendredi 31 janvier 2014 à 21h

We need to talk about Kevin

(interdit aux moins de 12 ans)

de Lynne Ramsay

Etats-Unis – Grande-Bretagne | 2011 | Drame | 1h50 | VOST

avec Tilda Swinton, John C. Reilly et Ezra Miller

Eva a mis sa vie professionnelle et ses ambitions personnelles entre parenthèses pour donner naissance à Kevin. La communication entre mère et fils s’avère d’emblée très compliquée. A l’aube de ses 16 ans, il commet l’irréparable. Eva s’interroge alors sur sa responsabilité. En se remémorant les étapes de sa vie avant et avec Kevin, elle tente de comprendre ce qu’elle aurait pu ou peut-être dû faire.

Dans un univers visuel très esthétisant et maîtrisé, souvent imprégné de la couleur symbolique rouge sang, Lynne Ramsay s’interroge sur le sentiment maternel, la complexité de la relation mère-fils. Égarée, vacillante, Tilda Swinton, également productrice du film, est bluffante de vérité. Ezra Miller, regard machiavélique, rage froide, se dresse devant elle, avec toute sa détestation du monde. Ce film très impressionnant renouvelle avec intelligence le thème de l’enfant maléfique.

Avec We Need to Talk about Kevin, adapté du roman éponyme de Lionel Shriver, l’Ecossaise Lynne Ramsay (Ratcatcher, 1999, Morvern Callar, 2003), qui n’avait pas tourné depuis presque dix ans malgré les succès critiques de ses premiers films, revient avec un film brutal à travers une histoire de haine entre une mère, Eva (Tilda Swinton) et son fils Kevin (Ezra Miller). Monté en flash-back, le film adopte le point de vue de la mère : dévastée, elle entame une douloureuse anamnèse sur sa relation avec son fils en retraçant, pas à pas, la trajectoire qui, de l’enfance à l’adolescence, a conduit Kevin à commettre l’impensable.

Dès la naissance de Kevin, ça s’engage mal entre la mère et son fils. Après un enfantement douloureux qui baigne déjà leur relation dans le sang, les larmes et les cris, le bébé ne cessera de hurler, et Eva, qui réalise qu’elle vient de perdre sa tranquillité, ne le supporte pas. Dans une scène terrible, elle s’attarde même, avec volupté, près d’un chantier avec son bébé en poussette, préférant le bruit d’un marteau-piqueur aux cris de son enfant.

Ensuite, après avoir sacrifié sa carrière pour élever Kevin, elle doit renoncer à la vie urbaine qu’elle aime tant pour offrir à son fils les avantages de la banlieue. Autant de sacrifices qu’elle fait ressentir à son fils et qu’il ne récompensera pas. Déjà, l’aversion réciproque est incontournable. Elle ne cessera de croître lors des confrontations sournoises qui jalonnent cette lutte à mort.

A 8 ans, Kevin portait encore des couches, sans doute pour embêter sa mère et l’obliger à les lui changer et repeignait avec son pistolet à peinture la pièce fraîchement décorée de sa mère. Adolescent, il passait son temps sur des sites pornographiques, à se masturber dans la salle de bains sans prendre la peine de fermer sa porte ou encore à martyriser sa petite soeur. Bref, Kevin fait une entrée fracassante dans la galerie des enfants terribles au cinéma.

Sociopathe

Voilà donc racontée, couleur rouge sang (obsession du sang, de la peinture, du jus de tomate, de la confiture de fraise), l’enfance d’un monstre. Mais le monstre est-il bien celui qu’on croit ? Est-ce vraiment le fils ? Ou bien la mère est-elle responsable, comme le laissent penser ses mains couvertes de sang qu’elle ne cesse de frotter ? A-t-elle engendré un sociopathe, ou bien est-elle une mère indigne qui n’a pas su aimer cet enfant qui ne fera alors que se venger ?

Tilda Swinton (La Plage, 2000, Broken Flowers, 2005, Michael Clayton, 2007, Snowpiercer, 2013), avec son visage glacial, sa silhouette hiératique et anguleuse, incarne avec force cette femme à l’instinct maternel atrophié qui est assaillie par la figure terrifiante de son propre sang. Tentant une pénible autopsie de sa relation avec son fils, elle se demandera si elle n’a pas seulement fantasmé ce fils démoniaque pour se justifier de ne pas l’aimer. C’est avec autant de talent qu’Ezra Miller interprète Kevin : avec son regard sombre, son intelligence perverse et ses sourires caustiques, il ne laissera aucune chance à celle qui montre malgré tout des velléités de tendresse.

En multipliant les non-dits et les silences lourds, Eva et Kevin se sont fermé la possibilité de s’affronter. Aucune solution cathartique ne leur permet d’évacuer colères et tensions. Celles-ci ne pourront qu’exploser violemment.

Le ton du film, irrémédiablement malsain, contraste avec l’esthétisation de la haine et de l’effroi : Lynne Ramsay livre une démonstration de style efficace mais qui frise parfois le ridicule et n’évite pas un symbolisme grossier en peignant à grands coups de giclées rouge sang la violence de cette situation familiale. Un manque de subtilité qui a sans doute valu au film de repartir bredouille du Festival de Cannes 2011, où il était en sélection officielle. Toutefois, cette mise en scène a le mérite de tenir à distance l’émotion pour se concentrer sur l’examen quasi clinique, précis et glaçant, d’une relation mère-fils ratée.

La technique du montage alterné offre de saisissantes transitions à ce récit complexe qui s’étire sur une vingtaine d’années et permet au film d’éviter l’écueil d’une haine frontale un peu rigide pour aller vers plus de complexité.

Lynne Ramsay joue avec talent de la perte des repères, réalité devenue abstraite, comme cet enchainement saisissant: après un plan sur la fillette de la famille, contrechamp sur le visage de sa mère qui s’avance. On s’attend à les voir réunies, mais la mère, comme dans un effet de 3D où elle sortirait de l’écran, enfonce son visage dans l’eau – image comme d’autres qui n’est pas là où on l’attend, tout comme cette mère, ou ce fils qui fait la révérence sous le drapeau américain. Le film a pour lui la grande qualité de son actrice, mais aussi une écriture sans concession, une forme toujours à l’écoute de son récit, qui font de We Need to Talk About Kevin un long métrage impressionnant.

Court métrage :

Deux

de Nicolas Anthomé

France | Fiction | 10’50 | 2009

avec Caroline Ducey et Xavier Beauvois

Un couple se retrouve et mesure la distance qui les sépare.

Vendredi 17 janvier 2014 à 21h

Vendredi 17 janvier 2014 à 21h

La Fée

de Dominique Abel, Fiona Gordon et Bruno Romy

France – Belgique | 2011 | Comédie burlesque | 1h34

avec Dominique Abel, Fiona Gordon et Bruno Romy

Dom est veilleur de nuit dans un petit hôtel du Havre. Un soir, une femme arrive à l’accueil, sans valise, pieds nus. Elle s’appelle Fiona. Elle dit à Dom qu’elle est une fée et lui accorde trois souhaits. Le lendemain, deux vœux sont réalisés et Fiona a disparu. Mais Dom est tombé amoureux de la Fée Fiona et veut la retrouver.

Abel, Gordon et Romy gardent toujours une certaine posture d’étrangers dans le cinéma. Solidement arrimés à leur goût presque exclusif pour le burlesque, ils écrivent ici une troisième variation aux mésaventures de Dom et Fiona. Alors que L’Iceberg, puis Rumba, faisaient figure de coups d’essais décalés et un peu isolés, se dessine maintenant un ouvrage bien plus grand, dont cette Fée poursuit l’avancée. Il s’agit bien de continuer, de s’en tenir à ces personnages, à ce langage du geste, à cet humour de saynètes et de pantins. Film après film, c’est comme un recueil de fables qui se construit, riche dans ses situations, bien qu’un peu éphémère par la légèreté de ses ajouts : La Fée, pris tout seul n’est pas non plus un objet bouleversant de poésie. C’est bien là, semble-t-il, le choix de ses auteurs.

On pourrait les taxer de répétitivité, mais ce serait une méprise : disons que si la façon dont ils détonent par rapport au cinéma que nous connaissons reste toujours la même, c’est en revanche pour une raison qui les excuse pleinement. En effet, ils ne sont jamais très bavards ; certes, il s’agit presque exclusivement d’aller puiser le geste, le burlesque, dans chaque situation. Bien sûr, puisque tout ce qu’ils racontent – les variations infinies d’une histoire d’amour, dont les protagonistes s’incarnent chaque fois ailleurs, mais restent aimantés avec la même force – doit passer par ce geste. C’est par lui que se compose toute la fable que La Fée s’emploie à raconter. C’est la matière même de leur vocabulaire, plus que la caméra, plus encore que la parole. Là est la clé : pour bien apprécier le cinéma d’Abel, Gordon et Romy, il faut d’abord accorder son regard au diapason de leur pantomime. À ce titre, La Fée est d’ailleurs un petit peu plus bavard que leurs films précédents.

Nulle intention donc, chez le trio d’auteurs, de révolutionner sa formule, transfigurer ses personnages, ou son style. On remarquera, quand même, que cette Fée présente des atours un peu plus rugueux, mis en relief, que les aplats habituels. De ce point de vue-là, il s’agit peut-être même d’une certaine métamorphose. En effet, la partition, qui se composait auparavant sans beaucoup plus de profondeur de champ que le théâtre de Guignol, a tout à coup pris mention d’un troisième axe : libérés du cadre, Abel et Gordon gesticulent dans toutes les dimensions. Au delà d’une innocente évolution, ce pas éloigne leur cinéma d’un burlesque un peu abstrait (celui des débuts de Chaplin, de Linder et surtout celui du théâtre), et le rapproche de la réalité, en couvrant tous ses angles. Leur univers s’en retrouve quelque peu gonflé, grossi par la nouvelle richesse de ses déplacements. À l’origine, il y a sûrement le lieu de tournage de La Fée : une ville – Le Havre –, ses rues tentaculaires, la diversité étriquée de ses ambiances, et la façon dont elle se ramifie.

Alors qu’il semble maintenant bien clair que jusqu’à nouvel ordre, et aussi longtemps qu’ils feront des films, Abel, Gordon et Romy s’en tiendront à ces deux amoureux clownesques, on peut inaugurer une certaine approche de leur filmographie. Attachés qu’ils sont à l’idée de raconter leurs histoires sous forme de fables, ils semblent bien partis pour compiler une sorte de répertoire de situations, de personnages, à l’instar d’autres fabulistes bien plus anciens. Le décalage de leur univers, relativement codé par le systématisme du burlesque, permet d’ores-et-déjà d’entrevoir un catalogue florissant de conditions humaines. C’est un choix à double tranchant : en même temps qu’il annonce leur filmographie comme un recueil dans lequel on aura toujours plaisir à se pencher, il s’inflige aussi une contrainte d’homogénéité qui limitera sûrement les surprises. Ainsi se présente La Fée : sans bouleverser, il ajoute une pierre à un bel édifice. Avec beaucoup d’humilité, comme ses deux aînés, et comme ses futurs cadets, il assume sa nature un peu éphémère, pour se contenter de continuer d’écrire la partition d’Abel, Gordon et Romy : la déambulation infinie de Dom et Fiona.

Nostalgiques de l’âge d’or du « slapstick », d’un cinéma qui savait déclencher, en une simple dégringolade, le rire et les larmes, ces néo-Laurel et Hardy se révèlent des as du dérapage contrôlé, mélancolie incluse. Télérama

S’il est une expression pour dépeindre le ton de cette comédie, qui n’est pas sans évoquer Jacques Tati, c’est celle de burlesque poétique. Evoluant dans un univers coloré, ces clowns contorsionnistes orchestrent une chorégraphie de corps entravés. Le Monde

Véritable poème burlesque nourri de tendresse et d’humour dont la naïveté et l’optimisme reposent sur une chorégraphie visuelle très élaborée, La fée est un pur moment de bonheur. Le Nouvel Observateur

Court métrage :

Chienne d’histoire

de Serge Avédikian

France | Animation | 15’ | 2009

Constantinople 1910. Trop de chiens errants dans les rues de la ville. Le gouvernement en place cherche le moyen de s’en débarrasser avant de décider de déporter 30 000 chiens sur une île déserte au large de la ville. Palme d’Or 2010.

Vendredi 7 février 2014 à 21h

Vendredi 7 février 2014 à 21h

Monty Python : La vie de Brian

de Terry Jones

Grande-Bretagne | comédie | 1h33 | 1980 | VOST

avec Graham Chapman, Terry Gilliam, John Cleese

Le 25 décembre de l’an O, Marie, un brin cupide et son enfant, Brian, nouveau né, reçoive la visite de trois Rois Mages, guidés par une étoile, vers cette étable. Alors que les Rois Mages idolâtrent le petit Brian, ils se rendent vite compte qu’ils se sont trompés d’étable. Reprennent alors leurs présents et se dirigent vers l’étable voisine. 33 ans plus tard, un dénommé Jésus, prêche à qui veut l’entendre. Quant à Brian, il se trouve toujours sous l’emprise de sa mère et rejoindra le front Judéen, qui a pour mission d’enlever Mme Ponce Pilate. C’est alors que commence la vraie vie de Brian, considéré à son insu comme le nouveau Messie.

La vie de Brian est le troisième succès des Monty Python. Leur réputation ainsi que celle de leurs longs métrages n’est plus à contester. Cependant, cette troisième réalisation, leur a valu une avalanche de critiques d’institutions religieuses et a aussi été interdit dans plusieurs pays pendant quelques années. Cette fois-ci, les Monty Python, qui à eux 5, y interprètent plus de 40 rôles, nous proposent leur version du Nouveau Testament, biographie d’un certain Brian, qui aurait vécu à la même époque que Jésus. On ne s’en lasse pas et encore aujourd’hui, ce film reste un grand classique.

Graham Chapman, John Cleese, Terry Jones, Eric Idle, Michael Palin et Terry Gilliam sont les joyeux lurons qui composent les Monty Python, à l’humour extravagant. La Vie de Brian est LE chef-d’œuvre de l’humour anglo-saxon. Ici, l’idée est surtout de mettre en rapport l’histoire de Jésus et celle de Brian de Nazareth, à leur sauce évidement, une satire de la société, à la croyance aveugle de certains pour quelque-chose ou quelques religions. Le film enchaîne gags débiles, comique de l’absurde et scènes complètement loufoques. Les Monty Python osent tout et ont bien raison de le faire. Même si le film a été interdit dans plusieurs pays, il n’en a pas moins perdu son succès à sa sortie.

L’équipe décida d’écrire le script durant une période courte et loin des interruptions quotidiennes du Royaume-Uni. Ils se basèrent dans les Caraïbes pour écrire le scénario. Après l’expérience déplaisante qu’avait été le tournage rustique de Sacré Graal !, ils choisirent de tourner le film suivant en Tunisie. Par contraste avec le film précédent, beaucoup des Pythons considèrent ce tournage comme l’un des plus agréables du groupe et apprécièrent que le script ne soit pas décousu par assemblage de sketches sans rapport évident les uns en suite des autres. C’était pour eux un vrai film avec une histoire et non un film à sketches comme Sacré Graal ! ou The Meaning of Life. Mais leur imprésario Bernard Delfont paniqua en lisant le script, et refusa soudain d’avancer les fonds comme promis, juste avant que le tournage commence. Le projet fut sauvé par George Harrison, qui créa immédiatement Handmade Films afin de financer La Vie de Brian – dont le budget était estimé à 5 millions de £. Il a affirmé plus tard qu’ayant lu le script, il voulait voir le film. Ce qui permit de dire aux Pythons que ce fut le billet de cinéma le plus cher jamais acheté. La dernière ligne audible du dialogue, par-dessus la chanson finale, est d’ailleurs : « Savez-vous qui a payé pour ces âneries? Ils ne vont jamais revoir leur argent… »

Jones et Gilliam s’étant souvent disputés en coréalisant Sacré Graal !, il fut décidé que cette fois Jones serait le seul metteur en scène. Initialement, Cleese voulait prendre le rôle de Brian mais les autres préférèrent Chapman qui les avait impressionnés par sa « noble » prestance dans le rôle du roi Arthur. (Qui plus est, pendant les répétitions Cleese avait particulièrement brillé dans le rôle de l’activiste Reg qui apparaît dans les mêmes scènes). La Vie de Brian eut aussi droit à une courte participation de George Harrison, ainsi que de Spike Milligan, qui se trouvait par hasard en vacances en Tunisie. Keith Moon aurait aussi dû faire une apparition, mais il décéda avant le tournage de sa scène. Certaines scènes, qui satirisaient le sionisme, ont été censurées.

Des hommes crucifiés joyeux de vivre, Ponce Pilate doté d’un cheveux sur la langue ou bien les femmes à barbe amatrices de lapidation, tout est donné pour garantir des éclats de rire et des scènes « cultissimes ». Prenez la scène de la lapidation par exemple : « Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah », il y a de quoi en pleurer. De rires évidement…

Un message sort cependant de tout ce film : rire de tout, de la mort comme de la vie, de la sottise de certains hommes ou de l’absurdité d’autres, chanter et ne pas cesser de rire.

Film jugé comme blasphématoire, les Monty Python n’ont eu qu’une seule défense : « Nous avons réalisé une comédie purement sarcastique ». Peut-être ont-ils été méchants, mais ils n’en sont pas restés moins drôles. Voila ce qui a fait le succès de ce film, la simplicité et l’humour.

Court métrage :

Seemannstreue

de Anna Kalus-Gossner

Allemagne | Animation | 11′ | 2008

Une jeune fille pêche au bord de la mer. Elle rencontre un marin…

Vendredi 7 mars 2014 à 21h

Vendredi 7 mars 2014 à 21h

Le Grand Amour

de Pierre Etaix

France | 1969 | comédie | 1h27

avec Pierre Etaix, Annie Fratellini et Nicole Calfan

Pierre est marié avec Florence. Tout va bien dans son couple et son travail. Directeur dans l’usine de son beau-père il passe ses journées à signer des chèques et ses soirées à regarder la télé. Les années passent, monotones, et quand arrive une nouvelle et jeune secrétaire, il en tombe amoureux, et se met à rêver…

S’il n’est pas résolument opposé à la couleur (il a dû se résoudre à tourner Tant qu’on a la santé en noir et blanc pour des raisons budgétaires), Etaix adule le noir et blanc qui lui permet de travailler sur la nuance. Il faut donc attendre son quatrième long métrage pour qu’il colore son univers. Comme toujours chez l’auteur du Soupirant, rien n’est dû au hasard. Et si une version colorisée de Yoyo nous paraît impensable, Le Grand amour perdrait de sa superbe en noir et blanc. Ce passage du noir et blanc à la couleur n’a donc rien d’anecdotique. Confiés à Daniel Louradour, les décors du film délimitent l’univers du film : celui de la petite bourgeoisie provinciale. Les intérieurs cossus, sophistiqués et colorés fournissent une scène idéale pour élaborer une comédie de classe sociale.

Car le Pierre du Grand amour n’est pas celui du Soupirant. Il a vieilli, s’est casé en province où il jouit d’une bonne situation. Pierre obéit à des rituels immuables. Chaque matin, après son petit-déjeuner, il emprunte le même chemin, salue les mêmes personnes et se rend à l’usine de son beau-père. Le soir venu, il rejoint sa femme Florence (campée par Annie Fratellini, la propre épouse d’Etaix) devant la télévision, puis dans leur chambre où ils s’endorment dans des lits séparés. Pour colorer le quotidien morne de Pierre, Etaix injecte un personnage de jeune secrétaire séduisante dans son univers. Les éléments dont disposent Etaix renvoient à d’autres genres cinématographiques. « Un homme marié tombe amoureux de sa jeune secrétaire » voilà bien un argument de drame ou de vaudeville.

Loin d’être contrariée par ces apports extérieurs, l’ambition comique de Jean-Claude Carrière et Pierre Etaix demeure intacte. Le film devra être drôle, féroce, mais également tendre et poétique. Dans Le Grand amour Etaix et Carrière n’abandonnent pas les gags, mais ils leur assignent souvent une mission supplémentaire. A l’image de la séquence du rêve de Pierre, sans doute l’une des plus belles de toute la filmographie « étaixienne » : Pierre s’endort dans son lit et se met à rêver. Au lieu de recourir à quelques procédés formels surannés pour signifier le rêve (image qui se brouille, recours artificiel aux bruitages…), Etaix emprunte un chemin métaphorique davantage poétique. Le lit de Pierre quitte la pièce et l’emmène sur la route des songes. S’ensuit une série de vignettes toutes très drôles (que nous ne dévoileront pas pour ne pas gâcher le plaisir de la découverte) qui participent autant du rire que de la poésie la plus surréaliste (comment oublier que Jean-Claude Carrière collabora avec le grand Luis Bunuel ?).

Si l’humour et la poésie font partie de la palette de l’auteur du Soupirant depuis ses débuts, la cruauté telle qu’elle se déploie dans Le Grand amour fait office de nouveauté. Certes, en bon caricaturiste, Pierre Etaix a toujours aimé croqué ses contemporains. Mais cette radiographie de la bourgeoisie traduit une certaine évolution de son regard. Le Grand amour traque les petites bassesses et mesquineries d’une classe aisée, la naissance insidieuse des rumeurs, la laideur derrière le vernis des apparences. Il n’y a plus de personnage naïf, absolument positif. Tout le monde a quelque chose à cacher ou à se reprocher. Comme si le caricaturiste féroce qui sommeillait en Etaix tentait de gagner du terrain sur le clown, pour lui ravir sa place. Il y parviendra, mais dans l’opus suivant du réalisateur…

A propos de Pierre Etaix

Clown, cinéaste, dessinateur, gagman, magicien, affichiste : la palette de talents de Pierre Étaix est vaste. Originaire de Roanne où il naît en 1928, graphiste de formation, initié à l’art du vitrail par le maître Théodore-Gérard Hanssen, Pierre Étaix construit essentiellement sa carrière autour du comique. Il s’établit à Paris où il vit d’illustrations tout en se produisant dans les cabarets et music-halls, tels Le Cheval d’Or, Les Trois Baudets, l’A.B.C et l’Alhambra, Bobino et l’Olympia, ainsi qu’au cirque avec le clown Nino. Il fût marié à Annie Fratellini.

Il rencontre Jacques Tati en 1954 pour qui il travaille comme dessinateur et gagman à la préparation de son film Mon oncle, puis comme assistant réalisateur sur le tournage (1958). Il se produit avec son numéro de music-hall, en 1960, dans le spectacle de Jacques Tati : Jour de fête à l’Olympia. Pierre Étaix s’inscrit dans le prolongement des grands maîtres du slapstick (cinéma comique du temps du muet) tels, Buster Keaton, Harold Lloyd, Harry Langdon, Max Linder, Charlie Chaplin et Laurel et Hardy qu’il admire sans limite et auxquels il a rendu graphiquement de nombreux hommages.

Son apprentissage avec Jacques Tati de la construction comique, proprement cinématographique, le conduit assez naturellement à la réalisation de son premier court métrage Rupture, qu’il cosigne avec Jean-Claude Carrière. Au lendemain du tournage du film, Pierre Étaix présente à son producteur l’idée du son deuxième court métrage Heureux anniversaire, également cosigné avec Jean-Claude Carrière. Le film obtient, entre autres, l’oscar du meilleur court métrage en 1963.

Il réalise son premier long métrage Le Soupirant en 1963, puis Yoyo en 1964, où il rend un vibrant hommage au monde du cirque qui le fascine depuis toujours. Il réalise ensuite deux autres longs métrages Tant qu’on a la santé (1965), puis Le Grand Amour (1968) qu’il coécrit avec Jean-Claude Carrière.

Pierre Etaix a été reçu deux fois au Ciné-Club de Vélizy-Villacoublay : pour la projection du film Yoyo en 1999 et pour présider le Festival du Court Métrage de Vélizy en 2001.

Court métrage :

L’homme à la Gordini

de Jean-Christophe Lie

France | Animation | 10’ | 2009

Fin des années 1970, une banlieue imaginaire où la coutume est de ne porter ni de slip ni de pantalon, uniquement des hauts oranges. Monsieur R et sa femme préparent la révolution vestimentaire radicale et s’élancent à l’assaut du totalitarisme monochromatique orange…

vendredi 21 et samedi 22 mars 2014 à 20h30

vendredi 21 et samedi 22 mars 2014 à 20h30

27ème Festival du Court Métrage de Vélizy-Villacoublay

Ciné-Magie et Compétition Nationale

organisé et animé par le Ciné-Club de Vélizy-Villacoublay

produit par l’Onde, théâtre et centre d’art de Vélizy-Villacoublay

vendredi 21 mars : CINÉ – Magie

Les premiers spectateurs des premiers films de l’histoire du cinéma ont jugé « magique » cette projection d’images animées sur un écran signée par les frères Lumière. Puis Georges Méliès, magicien, muni d’une caméra, a inventé le spectacle cinématographique avec les premiers trucages… Plusieurs magiciens ont comme lui utilisé le cinématographe dans leur spectacle de magie. Cette soirée tout public a pour ambition de renouer avec l’enchantement d’un théâtre Robert-Houdin où alternent tours de magie et films à trucs.

Cette soirée « cinémagique » accueille les magiciens Thomas Faucheux et Philippe Beau.

samedi 22 mars : Compétition Nationale

| 12 films français en compétition pour le Prix du Public et le Prix du Jury

| Jury présidé (sous réserve) par Christophe Malavoy

| comédie, drame, fantastique, animation, insolite et action

| projection en présence des cinéastes

| palmarès communiqué en fin de soirée

« Peu importe la durée d’un film, qu’il soit long ou court : l’essentiel, c’est que sa durée corresponde à ce qu’il souhaite exprimer. En trois mots : qu’il soit bon. L’enjeu du court métrage est donc un exercice passionnant et périlleux. Il doit, avec une économie de temps (et souvent de moyens), aller à l’essentiel, c’est-à-dire nous captiver, nous surprendre et nous émouvoir par le choix judicieux d’une histoire et d’un traitement adapté à cette histoire ». Didier Albessart, directeur du Festival

tarifs uniques :

la soirée : 11 € | forfait 2 soirées : 16 €

réservations conseillées à l’Onde : 01 34 58 03 35

coproduction : l’Onde, théâtre et centre d’art de Vélizy-Villacoublay, avec le soutien de la ville de Vélizy-Villacoublay et du Conseil Général des Yvelines.

Vendredi 4 avril 2014 à 21h

Vendredi 4 avril 2014 à 21h

Le Ruban Blanc

de Michael Haneke

France – Allemagne – Italie – Autriche

2009 | drame | 2h24 | VOST

Avec Christian Friedel , Leonie Benesch et Ulrich Tukur

Palme d’Or Festival de Cannes 2009

Dans un village de Prusse au début du XXe siècle. Tout y est bien rodé : chacun est à son labeur ; l’éducation est stricte et religieuse ; les enfants chantent dans la chorale dirigée par l’instituteur. C’est une société efficace, irréprochable. Jusqu’à ce qu’un cheval trébuche sur un câble tendu, blessant le docteur ; que des maris tyrannisent leur femme ; qu’on retrouve des enfants ligotés et battus ; que d’autres laissent s’exprimer le monstre cruel qui sommeille en eux.

Sous la férule des adultes, les enfants voient leur épanouissement bridé. Les violences dont ils sont les victimes se répercutent dans leurs comportements. Un instituteur progressiste tente d’alerter les notables, mais ceux-ci restent sourds à ses avertissements…

Il y avait eu ce câble tendu entre deux arbres. Il avait fait chuter le docteur qui rentrait chez lui à cheval. Quelques semaines après, il y avait eu le fils du riche propriétaire, roué de coups. Puis un bébé laissé devant une fenêtre ouverte, en plein hiver, et le gamin attardé de la sage-femme à qui on avait brûlé les yeux…

Lent et somptueux, ce film étrange se déroule dans la pureté éclatante de paysages qui semblent inaccessibles à la noirceur. C’est une sorte de suspense permanent, où rien, à la fin, n’est révélé vraiment. Et aussi une réflexion sur des êtres frustrés, inexorablement poussés à la haine… Chez Haneke, le mal court toujours. Ce village allemand à la veille de la guerre de 1914-1918, qu’il a imaginé de A à Z, lui sert de laboratoire pour dénoncer tous les terrorismes passés, présents et futurs. Il filme donc des êtres en enfer qui, pour s’y sentir moins seuls, y entraînent les autres.

Que deviendront, vingt, trente ans plus tard, ces enfants brisés au nom de la morale ? Quand on les quitte, omniprésents et silencieux, ils ressemblent à un inquiétant chœur antique — comme les gamins blonds aux yeux vides d’un vieux film de SF en noir et blanc, Le Village des damnés. Une angoisse sourde naît de plans-séquences magnifiques où tout semble se jouer derrière des portes closes et des esprits verrouillés. Mais, sous l’apparente austérité, la fureur brûle. Haneke filme magistralement la noirceur qui s’infiltre dans les cœurs. D’où elle ne s’évadera plus. Un chef-d’œuvre.

Court métrage :

Le balayeur

de Serge Elissalde

France | Fiction | 4’ | 1990

En ville, un balayeur fait disparaître dans la bouche d’égout les personnages et les choses qui l’agressent. Mais il se laisse séduire par une petite fille…

Vendredi 25 avril à 21h

Vendredi 25 avril à 21h

La Féline

de Jacques Tourneur

Etats-Unis | 1942 | fantastique | 1h13 | VOST

Avec Simone Simon, Kent Smith, Tom Conway

et Jane Randolph

Dans un zoo de la ville, Irena Dubrovna (Simone Simon), une créatrice de mode née en Serbie, fait des esquisses d’une panthère noire. Elle attire l’attention d’Oliver Reed (Kent Smith), un architecte américain. Il la demande en mariage mais elle a peur qu’en perdant sa virginité elle devienne un dangereuse panthère…

Ce film a révolutionné le cinéma fantastique par sa manière alors inédite d’instiller l’angoisse, tout en suggestion et en effets d’ombre et de lumière. Le film, riche en niveaux de lecture, est également une illustration saisissante de la dualité du monde et des êtres. Tourné en 21 jours pour la somme ridicule de 134 000 dollars, il en rapportera 2 000 000 et sauvera la RKO du naufrage. Aujourd’hui, ce chef-d’œuvre du cinéma fantastique est devenu culte pour de nombreux cinéphiles.

Ce film a révolutionné le cinéma fantastique par sa manière alors inédite d’instiller l’angoisse, tout en suggestion et en effets d’ombre et de lumière. Le film, riche en niveaux de lecture, est également une illustration saisissante de la dualité du monde et des êtres. Tourné en 21 jours pour la somme ridicule de 134 000 dollars, il en rapportera 2 000 000 et sauvera la RKO du naufrage. Aujourd’hui, ce chef-d’œuvre du cinéma fantastique est devenu culte pour de nombreux cinéphiles.

Court métrage :

Cauchemar blanc

de Mathieu Kassovitz

France | Fiction | 10’ | 1991

avec Jean-Pierre Darroussin et Yvan Attal

Dans une banlieue parisienne, quatre français attendent comme chaque dimanche soir que le mal blanchi apparaisse à portée de gourdin… D’après Moebius.

Vendredi 23 mai à 21h

Vendredi 23 mai à 21h

Angèle et Tony

d’Alix Delaporte

France | comédie dramatique | 1h33 | 2011

Avec Clotilde Hesme, Grégory Gadebois et Jérôme Huguet

Angèle est une jolie jeune femme un peu perdue. Elle a un fils, Yohan, qui a été confié à ses grands-parents. Pour lui offrir la poupée soldat dont il rêve, Angèle vend son corps. Puis, par le biais d’une petite annonce, elle rencontre Tony, un marin pêcheur…

Dans les embruns d’un port normand, il s’agit pourtant d’amour, entre un ours solitaire et une poupée androgyne un peu cassée (Angèle a un secret, et pas des moindres), à petits pas décisifs. Angèle la sauvageonne en rupture d’éducation et de repères apprend, bon gré mal gré, à reconnaître une sole d’une limande. Plus tard, pour une fête de patronage, Tony lui fait répéter le rôle de… Blanche-Neige. C’est un conte de fées, touchant, insolite et modeste. On se laisse emballer par ce couple si mal assorti, mais si harmonieux. Car les acteurs ont de la grâce !

Court métrage :

Dis moi non

de Axel Victor

France | Fiction | 12’41 | 2011

Elle attend. Qui ? Lui ?… C’est une équation amoureuse à deux inconnues. Christian rencontre Sabine. L’empressement de l’un et les hésitations gênées de l’autre font basculer le récit dans un délicieux quiproquo.

Vendredi 6 juin à 21h

Vendredi 6 juin à 21h

Le Cochon de Gaza

de Sylvain Estibal

France | comédie | 1h39 | 2011

avec Sasson Gabai, Baya Belal et Myriam Teka

Jafaar, un pêcheur de Gaza, fait triste mine. Il ne rapporte dans ses filets que quelques maigres sardines qu’il échoue à vendre au marché. Fatima, sa femme, qu’il rejoint dans leur maison délabrée, accueille la nouvelle avec découragement. Sur le toit chantent et veillent deux soldats israéliens. Le lendemain, Jafaar a la surprise de voir un cochon tomber de ses filets. Epouvanté, il enferme l’animal impur dans la cabine de son bateau. Que peut-il en faire ?

L’histoire se déroule en 2005, dans les semaines qui précèdent le retrait de Gaza par les Israéliens… Que faire de cet animal impur ? Le tuer ? Il en est bien incapable. Le vendre ? Impossible ! Commence alors, d’abord plaisante, puis longuette, une farce où le héros (Sasson Gabai, l’interprète de La Visite de la fanfare) se retrouve successivement, et à son corps défendant, dealer de sperme porcin, blasphémateur traître à la cause palestinienne, puis djihadiste poussé au martyre…

Dans ce film très drôle (César du premier film en 2012), on aime surtout les moments où le message pacifiste et généreux se pare d’humour : un soldat israélien armé jusqu’aux dents et l’épouse du héros regardent une novela brésilienne aux tourments psychologiques inextricables. « Ça va s’arranger », murmure alors le jeune soldat, qui, visiblement, a quelques épisodes d’avance. Avant d’ajouter : « Si de pauvres malheureux comme eux s’en sortent, pourquoi pas nous ? »…

Sylvain Estibal signe une farce caustique et hilarante qui n’occulte rien de l’absurdité du conflit israélo-palestinien ni les multiples obscurantismes qui affligent les deux camps. L’imagination du cinéaste vise juste et fort. Et si les péripéties vécues par le pêcheur et son encombrant animal font tout le sel comique du spectacle, toutes les situations annexes et tous les personnages secondaires sont traités avec la même inspiration corrosive. Fidèle à l’inusable précepte du « mieux vaut en rire », Sylvain Estibal règle leur compte à tous ceux qui prospèrent sur la bêtise et l’instinct belliqueux. Ce qui fait du monde. Ses armes de cinéaste se nomment pertinence et impertinence. Une réussite.

Court métrage :

Sans le moindre répit

de Ludovic Girard

France | Fiction | 13’30 | 2009

Georges Martin est un jeune réalisateur sur le point de terminer son premier film. Sa dernière journée de montage est consacrée au générique. Mais ce qui ne devait être qu’une formalité technique va se transformer en cauchemar…